Dans le contexte de la crise agricole en Gironde, notamment due au changement climatique, nous voulions nous pencher sur les politiques étatiques et européenne d’aide aux agriculteurs pour la transition écologique. Derrière des feuilles de routes lacunaires et des mécanismes de subventions opaques, notre groupe a tenté de démêler le labyrinthe des labels et des aides financières.

I – Les premiers rebondissements

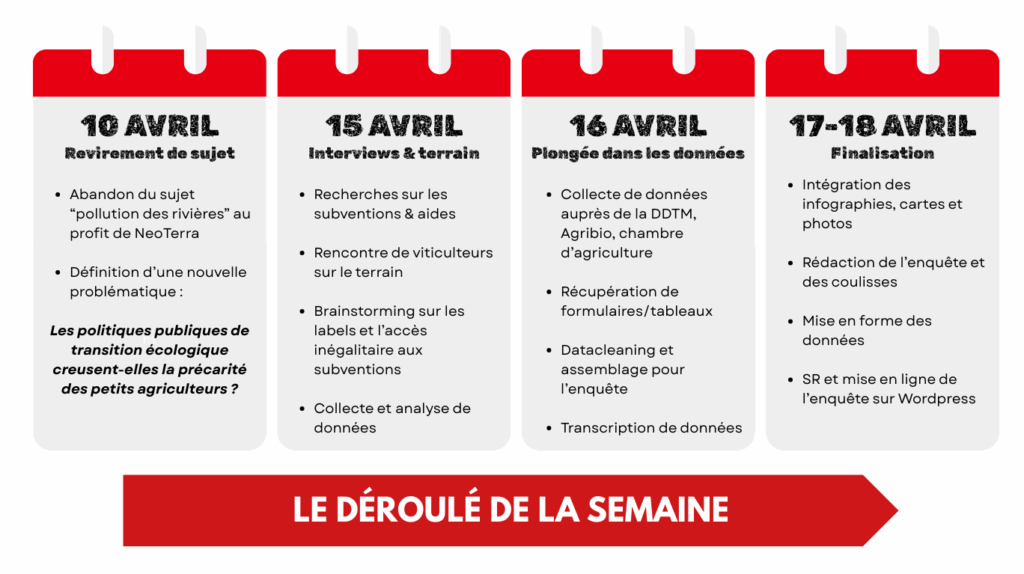

Au départ, notre objectif était le suivant : explorer le lien entre les subventions agricoles et la pollution des rivières en Nouvelle-Aquitaine. Mais très vite, une impasse méthodologique nous a obligés à revoir notre angle : impossible d’isoler précisément la part de pollution issue de l’agriculture parmi les nombreuses autres sources (industries, stations d’épuration…), ou d’obtenir des données précises.

Ce pivot nous a menés à une autre question tout aussi brûlante : les aides publiques aux exploitations agricoles sont-elles en cohérence avec la transition écologique voulue par la région ?

Et plus précisément : le programme NeoTerra profite-t-il vraiment aux petites structures engagées, ou favorise-t-il les grosses exploitations mieux armées pour capter ces aides ?

II – Notre problématique et ses hypothèses

Trois hypothèses ont guidé notre travail :

1. Les aides environnementales sont mal adaptées aux réalités du terrain.

2. Les grosses exploitations agricoles captent davantage de subventions que les petites, pourtant souvent plus vertueuses, qui peinent à obtenir un soutien suffisant.

3. Les labels comme HVE, moins exigeants, attirent les financements au détriment du bio, plus coûteux et plus contraignant.

Notre problématique finale : Les labels et subventions participent-ils à la précarisation des petits agriculteurs ?

III – Premiers contacts, premiers constats

Le 14 avril, et après des premières réflexion autour de notre direction en amont de la semaine d’enquête, les choses sérieuses commencent. D’abord, comprendre le fonctionnement et les enjeux du programme NeoTerra : en ligne, nous retrouvons seulement un rapport et une feuille de route vagues, qui manque de données sur l’origine et le fonctionnement des subventions. Chambre d’agriculture, responsables départementaux, et régionaux, tentent en vain de nous expliquer les limites floues de cette « feuille de route politique ». Alors nous décidons de prendre du recul : en réalité, quelles types de subventions les agriculteurs touchent-ils ? Qui y a droit ? Quels sont les critères, les modalités d’accès ?

Pour comprendre, nous allons à la source : les syndicats agricoles girondins, viticulteurs, responsables des subventions (notamment de la PAC), et journalistes spécialisés. Sylvain Lapoix, reporter d’enquête, confirme notre intuition : « La donnée sur l’aide agricole est verrouillée. Il faut aller la chercher au forceps. »

Bruno Parmentier, économiste, enfonce le clou : « Le système est tellement complexe que seuls ceux qui ont les moyens de s’y retrouver s’en sortent. »

IV – De la donnée brute au terrain

Le 15 avril, nous échangeons avec Camille Massol, directrice adjointe à l’agriculture à la Région. Si elle reconnaît que NeoTerra « n’est pas un guichet unique », elle ne nous transmettra aucune donnée chiffrée. Entre appels téléphoniques et terrain, il est temps de confirmer avec les principaux concernés les hypothèses que nous avions formulé.

Benoît Grelier, viticulteur à Lapouyade, nous parle des difficultés d’exercer en ayant la certification bio, et des expérimentations agricoles qu’il mène en partenariat avec le programme NeoTerra. Il nous montre la parcelle en question, la terre encore retournée, où il pratiquera l’agro-foresterie.

Un viticulteur certifié HVE reconnaît qu’il a obtenu des aides sans modifier profondément ses pratiques.

Un autre, en agriculture bio, nous parle du coût exorbitant de la certification : entre 900 € et 2000 € par an, sans compter les audits et renouvellements.

Résultat : les petites exploitations n’ont souvent pas les moyens de rester bio, même lorsqu’elles en ont la volonté. Le système de négoce, le réchauffement climatique, l’inflation, et des prix de ventes égaux au conventionnel les poussent à remettre en question leur choix du bio.

V – Paroles de terrain

Des témoignages-clés ont pu donner une perspective humaine aux données trouvées. En voici quelques extraits marquants :

- Benoît Grelier, viticulteur bio : « Les aides m’ont aidé à passer au bio, mais elles arrivent tard et il faut se battre pour les obtenir. »

- Damien Labiche, déconverti : « Trop de risques, pas assez de soutien, et aucun filet de sécurité. »

- Nicolas Noailles, viticulteur HVE : « Le HVE, c’est un compromis. On veut faire mieux, mais on ne peut pas tous se payer du bio. »

- Olivier Jaunay, référent PAC à la chambre d’agriculture de la Gironde : « Aujourd’hui, le vin bio se vend aussi cher que du vin fait en conventionnel. Quel est l’intérêt de faire du bio sans rendements et rentrées d’argent, surtout pour les petites structures ? »

VI – Le casse-tête administratif

Ce même 15 avril, nous cherchions en parallèle à comprendre comment NeoTerra, dont nous savions que le volume financier consacré à l’agriculture pèse chaque année entre 50 et 100 millions d’euros, est lié aux labels et permets aux agriculteurs de toucher des subventions.

Nous avons donc retracé les liens entre les différentes feuilles de routes, instruments de financement et dispositifs de subventions, qu’il soient européens ou régionaux. Il nous fallait un schéma, bien clair et précis. Muni d’un crayon et d’un bloc note, nous nous sommes lancés dans cette tâche, qui paraissait complexe. Une fois tous les points reliés, à l’aide du logiciel MindOnMap (la version gratuite), nous avons établi l’organigramme pour être sûr de ne rien laisser au hasard. Cette étape du travail nous a permis d’avoir une idée claire sur le parcours des aides et subventions. La dernière étape a été de designer l’organigramme pour que le lecteur se retrouve entre les politiques agricoles, feuilles de route, aides et subventions. Ce qui fut fait dans Canva.

1. Les agriculteurs se sentent désarmés face à l’intrication des nombreuses structures, voire n’en aient tout simplement pas connaissance, se privant de potentielles aides

2. Le lecteur ne pourrait pas s’y retrouver sans un schéma indiquant clairement qui finance quoi

À la fin de la journée, nous nous sommes rendus compte que NeoTerra était un acteur certes important pour le rayonnement de l’agro-écologie au niveau régional, mais à l’impact trop limité et nébuleux pour que nous puissions y consacrer une enquête. Nous choisissions alors de nous consacrer aux labels AB et HVE, facteurs favorisant l’accès aux différentes aides du Plan de Compétivité et d’Adaptation des Exploitation agricoles (PCAE). Nous avions compris à l’aide de délibérations de comités de la région que chacun des dispositifs de subvention rattachés au PCAE attribuait plus volontiers des aides aux agriculteurs labelisés

VII – Plongée dans les données

1. Recherches et tri

Une fois notre angle, plus ou moins définitif, trouvé, nous nous sommes attelés à réunir les sources et la documentation qui allaient nous être utiles. À cet effet, nous avons contacté la région, le département, la Draaf et nous avons exploré leurs sites internet ainsi que celui de data.gouv à la recherche de chiffres et de données pertinents.

Nos trouvailles les plus précieuses ont été les suivantes :

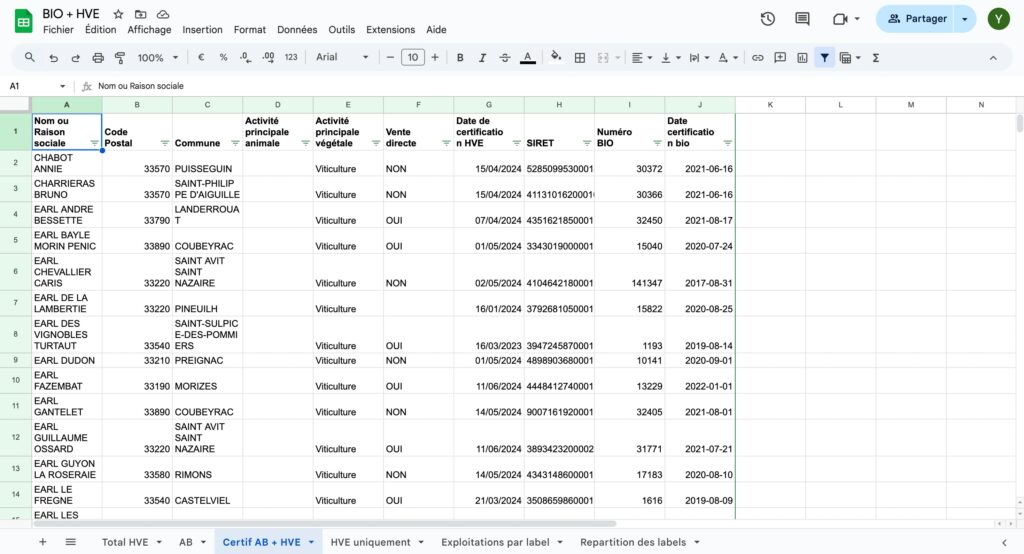

- Le site de l’Agence bio, à partir duquel nous avons eu accès à une API, à des données cartographiques et à un tableau recensant les exploitations françaises certifiées Agriculture biologique (AB).

- L’annuaire des exploitations certifiées Haute valeur environnementale (HVE), dont les données datent de juillet 2024.

- Des données issues du dernier recensement agricole, qui a eu lieu en 2020, que nous avons obtenues grâce à l’Agreste et à la Draaf et qui permettaient de faire un état des lieux de l’agriculture en Gironde et dans la région. Quel panorama pour les exploitants girondins ? Quelle place pour le bio ?

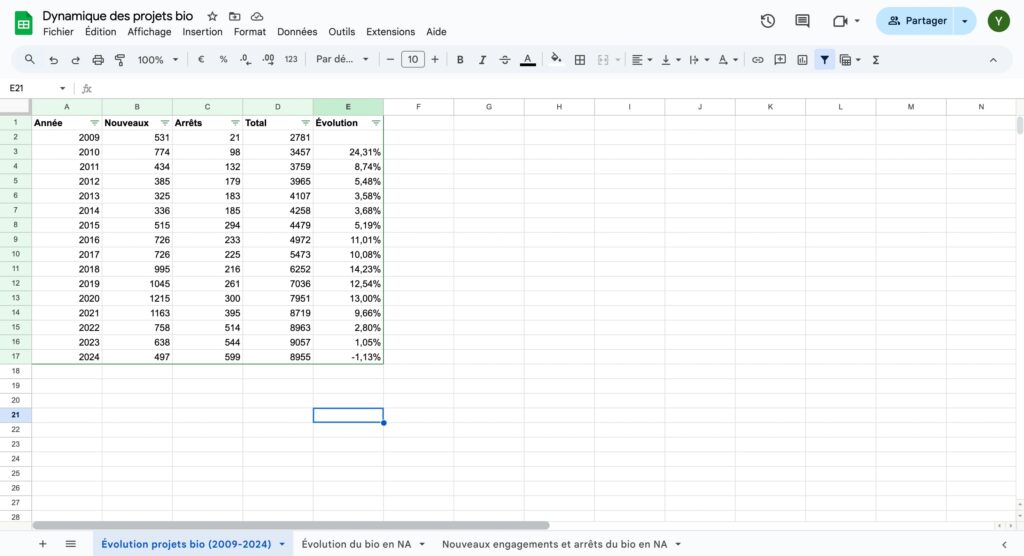

- Un rapport de Bio Nouvelle-Aquitaine sur la dynamique des projets bio depuis 2009, en particulier dans le domaine viti-vinicole, à partir duquel on a pu constater que l’agriculture bio apparaît en recul dans la région.

- Des tableaux financiers conçus par le Sriset, service statistique de la Draaf, qui font le bilan des aides issues de la PAC dans la région et entre ses différents départements, pilier par pilier et aide par aide. On y trouve le montant de chaque aide et le nombre de bénéficiaires concernés.

À partir de ces éléments, il s’agissait d’établir un jeu de données exploitables. La première étape a été de trier les données pour se concentrer sur celles concernant les territoires qui nous intéressaient, à savoir la région et le département. Nous avons donc filtré les jeux de données nationaux à l’aide des codes postaux disponibles. Une fois que c’était fait, il a fallu vérifier les informations, notamment en croisant les différentes sources afin de s’assurer que les chiffres étaient les mêmes partout. Nous avons éliminé les sources qui apparaissaient erronées.

2. Traitement

Concernant le traitement et l’utilisation des données recueillies, nous avons réuni et croisé les infos que nous avions concernant les labels HVE et AB. Grâce à une formule FILTER, nous avons comparé les raisons sociales des entreprises des deux tableaux pour vérifier si certaines occurrences apparaissaient deux fois. Cela nous a permis d’obtenir des chiffres pour identifier les exploitations labellisées (l’un, l’autre ou les deux) et celles qui ne l’étaient pas. C’était une étape importante pour dresser un panorama de l’agriculture girondine et déterminer la part d’exploitants ayant la volonté et la possibilité d’accéder à ces certifications.

À partir des graphiques obtenus dans le rapport de Bio Nouvelle-Aquitaine, nous avons reconstitué un jeu de données sur l’évolution de l’agriculture bio dans la région entre 2009 et 2024. Grâce à ces chiffres, nous avons pu montrer que les nouveaux projets bio étaient en perte de vitesse depuis quelques années alors que le nombre d’exploitations qui y mettaient fin étaient en augmentation, menant, pour la première fois en 2024, à un recul du bio dans la région.

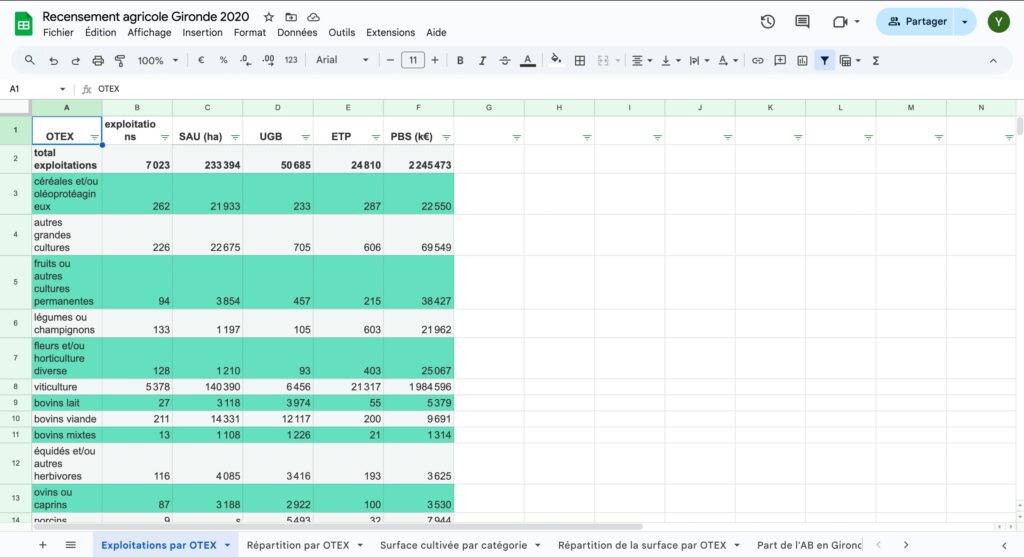

Les chiffres du recensement agricole nous ont, quant à eux, donné d’importants éléments de contexte, nous permettant de dresser le portrait du monde agricole dans le département. Répartis en fonction de la taille des exploitations et de leur orientation technico-économique (OTEX, c’est-à-dire la catégorie de ce qu’elles produisent), ils nous ont permis de démontrer la très forte prédominance des exploitations viticoles, en lien avec le terrain qui a été fait, et la part de bio et de conventionnel pour chaque catégorie d’exploitations.

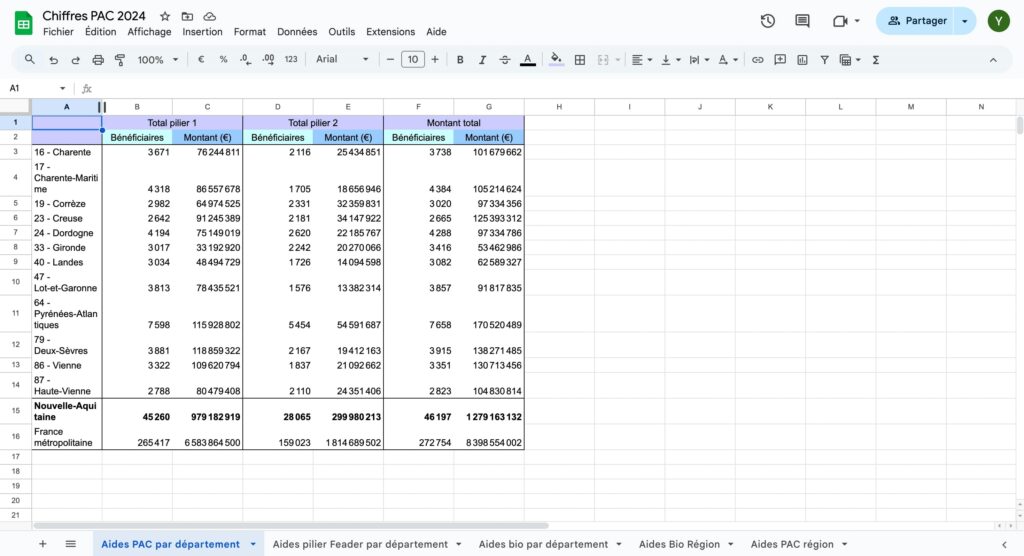

Les données financières régionales de la PAC nous ont permis de comprendre comment l’argent était réparti entre le premier pilier, le Feaga, et le deuxième, celui qui nous intéressait, le Feader. Au sein même du Feader, plusieurs aides étaient déclinées, parmi lesquelles les aides au maintien et à la conversion au bio, dont nous avons pu comparer les montants et les nombres de bénéficiaires entre les différents départements de la Nouvelle-Aquitaine.

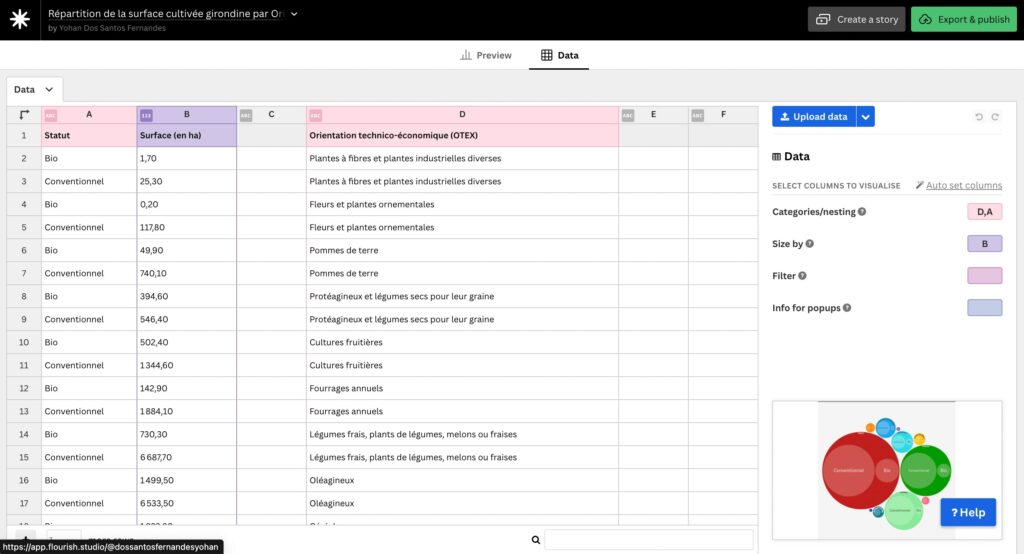

3. Visualisation

Il a enfin été question de visualiser les constats que nous avions fait. Pour cela, nous avons utilisé les outils mis à disposition par Google Sheets et par le site Flourish. Nous avons notamment utilisé des diagrammes en arbres (treemaps) ou en cercles pour pouvoir décomposer nos chiffres entre les différentes catégories qui les composaient.

Outre les jeux de données permettant de montrer les nombre d’exploitations labellisées sur le territoire par filière ou leur progression historique, il nous fallait également les illustrer à l’aide de cartographies.

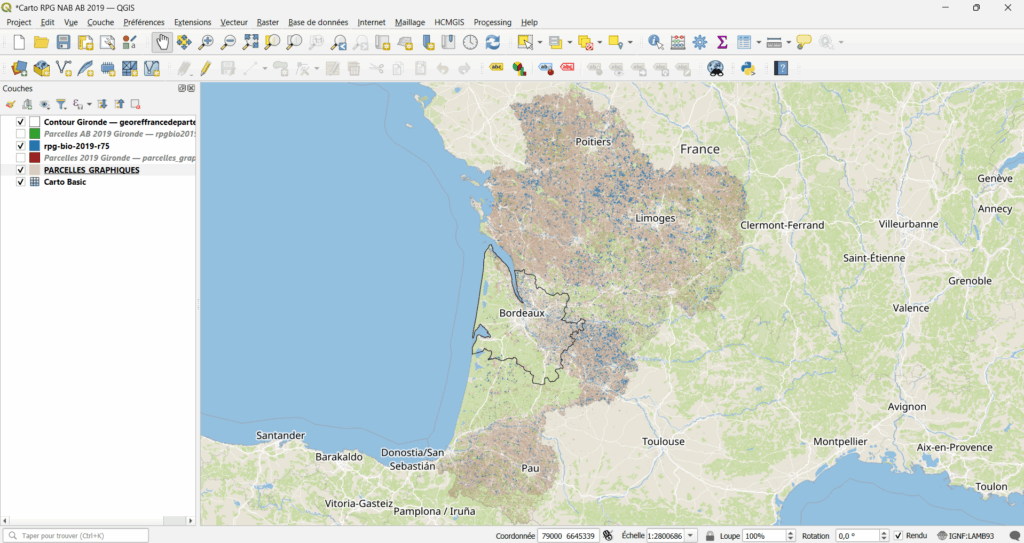

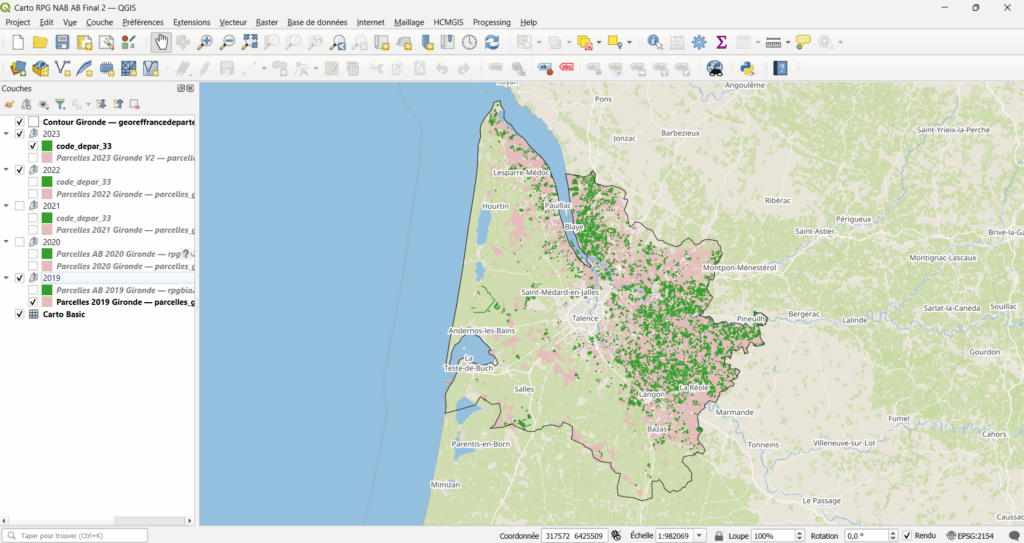

Des données sur les exploitations déclarées en Agriculture biologique auprès de la PAC pour la campagne de 2019 à 2023 sont disponibles sur le site data.gouv au format .shp qu’il était possible de mettre en forme à l’aide du logiciel QGIS. Notre objectif était maintenant de les recouper avec les Registres Parcellaires Graphiques de la même période et sur le département.

Puisque les données concernaient la Nouvelle-Aquitaine, il a d’abord fallu appliquer un filtre délimitant la Gironde, puis affiner les données via l’outil de sélection par localisation permettant de ne conserver que les exploitations contenues dans les limites du département. Une mise en forme de la carte permettait d’avoir une première idée de l’évolution des parcelles déclarées en AB sur ces cinq années.

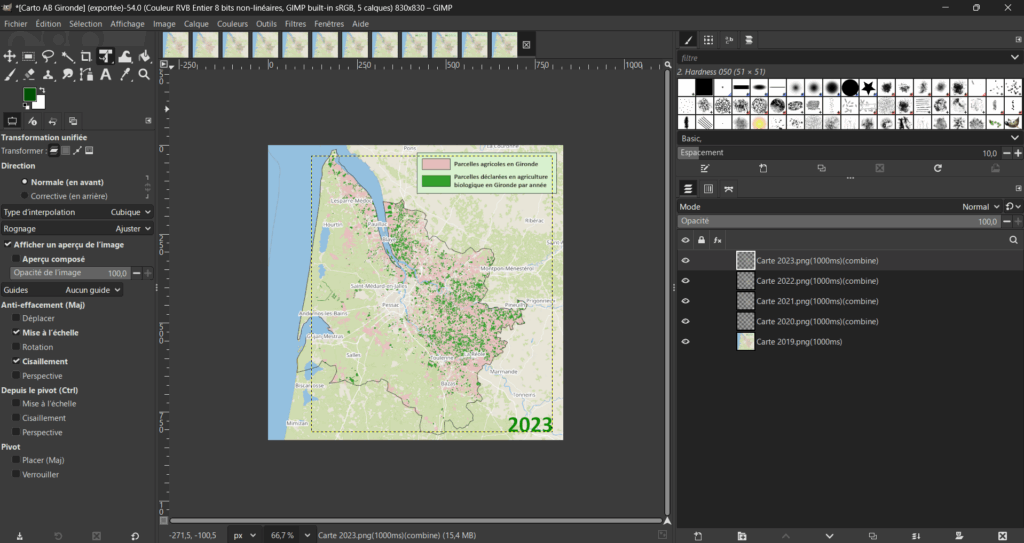

Pour faciliter la lecture des données, notre choix s’est porté sur un format final GIF : la carte de chaque année serait présentée sur une seconde. L’outil GIMP permettait d’appliquer des filtres visuels supplémentaires pour ajouter des légendes à chacune des cartes.

Nos sources

- Synthèse des campagnes PAC de 2015 à 2023 | DRAAF Nouvelle-Aquitaine

- Parcelles en Agriculture Biologique (AB) déclarées à la PAC (Politique Agricole Commune) – data.gouv.fr

- Le recensement agricole 2020_ARCHIVE | DRAAF Nouvelle-Aquitaine

- Fiche territoriale Gironde – recensement agricole

- Annuaire des exploitations certifiées « Haute Valeur Environnementale » – data.gouv.fr

L’équipe

Alyssa Appino – rédactrice et troubadoure franc-comtoise

Maël Brehonnet – co-référent data et cartographe bigouden

Yohan Dos santos Fernandes – co-référent data et psychologue datagraphe

Clément Haritzhandiet – rédacteur et basque-en-chef

David Sani – co-référent data et motivateur experimenté

Alix Villeroy – rédactrice et chilleuse labelisée