En Nouvelle-Aquitaine, les allocations agricoles sont nombreuses : aides à la conversion bio, à la diminution des pesticides, à la plantation de haies… Mais sur le terrain, les effets de ces subventions sont décriés. Derrière la promesse d’une agriculture durable, certains agriculteurs dénoncent un système inégalitaire, complexe et parfois contre-productif.

« Les subventions intéressantes, ça coûte. Les plus petits exploitants ne veulent pas se contenter des miettes. » Nicolas Noailles, vigneron au château Haut-Launay à Teuillac, est référent viticulture du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) en Haute-Gironde. Ce rôle lui permet de constater les multiples faiblesses des subventions proposées aux agriculteurs dans le département. « C’est très difficile de suivre », expose-t-il, « les normes changent constamment, elles sont difficiles d’accès et leurs modalités sont souvent incompréhensibles. Il y a réellement une forme d’hypocrisie au niveau des subventions ».

Des critères qui varient selon les exploitants

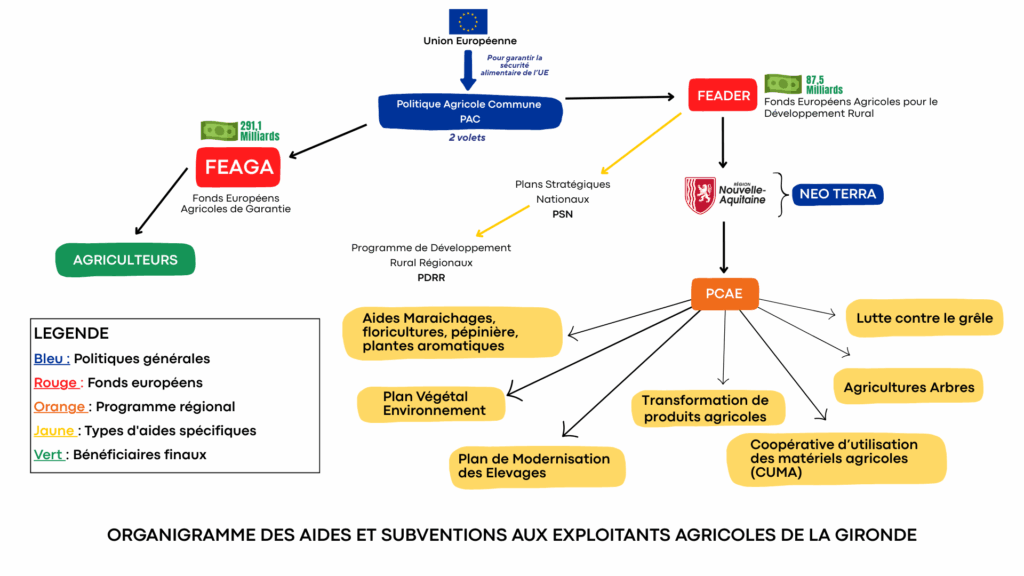

En France, une partie des financements agricoles viennent de la Politique Agricole Commune (PAC) et donc de l’Europe. Le principal bras économique de la PAC est le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui finance indirectement les exploitations à travers le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE). Selon Camille Massol, directrice adjointe de l’agriculture en Nouvelle Aquitaine, « sur les 240 millions d’euros alloués à l’agriculture par la région, 60 millions d’euros sont reversés par Feader ».

Qui sont les grands gagnants de ces versements ? Selon le rapport Graph’agri 2022 publié par le ministère de l’agriculture, le montant des aides agricoles croît globalement avec la taille économique des exploitations. Dans le secteur des grandes cultures, les exploitations les plus vastes perçoivent aujourd’hui un peu plus de trois fois plus d’aides que les plus petites, soit 56 500 € contre 18 100 €. Une dynamique qui s’est accentuée ces dernières années : en 2017, ces montants s’élevaient respectivement à 36 700 € et 15 400 €, selon Graph’agri 2019. Pourtant, selon Camille Massol, « il n’y a pas de priorisation d’une typologie d’exploitations. Des plafonds sont donnés, donc nous n’aidons pas les gros projets comme les plus petits. Le fait est que ceux qui sont en dessous du plafond sont mieux aidés que ceux qui sont au-dessus ».

En réalité, pour bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC), il faut être reconnu comme agriculteur actif, c’est-à-dire cotisant à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). À partir de là, s’ouvrent plusieurs aides : droit de paiement de base (DPB), éco-régime et aide à la redistribution. Cette dernière est d’ailleurs réservée aux petits : elle ne concerne que les 52 premiers hectares, excluant de fait les exploitations moyennes ou grandes. De leur côté les éco-régimes, entrés en vigueur en 2023, encouragent des pratiques écologiques : diversification des cultures, certification bio ou HVE (Haute Valeur Environnementale), préservation de la biodiversité via jachères, haies ou bandes enherbées. En Gironde, 95 % des exploitants PAC ont adhéré à ce dispositif. Mais le montant varie selon les critères : jusqu’à 90 €/ha pour les bios, contre 40 à 60 €/ha pour les autres.

Un mille-feuille administratif

« Les viticulteurs sont défavorisés, car il est difficile pour eux d’avoir une diversité de cultures », explique Olivier Jaunay, référent PAC à la Chambre d’agriculture de Gironde. Aujourd’hui, un vin bio se vend aussi cher qu’un vin conventionnel, sans bénéficier des mêmes rendements. Les aides à la conversion bio ne durent que 5 ans avant de s’éteindre. Quant aux aides au maintien, elles ne sont pas toujours validées par Bruxelles. Une enveloppe de 20 000 € sur 3 ans a par exemple été gelée par l’UE, laissant certains agriculteurs sans relais financier.

La Dordogne, grande gagnante des aides au bio

Pourtant, les projets ne manquent pas. Benoît Grelier, vigneron engagé à Lapouyade, a planté 1 000 arbres intra-parcellaires pour adapter sa vigne au changement climatique. « Notre objectif, dès le départ, c’était de préserver la biodiversité et de nous adapter au changement climatique. On est dans une vraie démarche d’expérimentation avec la vigne dans son environnement ». Soutenu par un appel à projet régional via Néo Terra, il déplore cependant les démarches administratives chronophages et l’obligation d’avancer les frais : « Pour toucher 6 000 €, je dois d’abord financer les plantations moi-même. Beaucoup de petits exploitants renoncent à ces aides. » Ces démarches sont si complexes que Benoît Grelier a fait appel à un intermédiaire. « Pour nos plantations d’arbres dans le cadre du programme Néo Terra, j’ai fait appel à un intermédiaire, OXAO. C’est une petite structure qui aide les agriculteurs à remplir les dossiers pour les appels d’offres. J’imagine qu’ils sont rémunérés par la région ; en tout cas, pour moi, ça ne m’a rien coûté ».

Peu de rendements pour les bénéficiaires

Au-delà de la complexité, c’est tout un modèle économique qui est remis en question. « Le problème des subventions, c’est qu’elles faussent le vrai prix des aliments. On pousse les producteurs à vendre moins cher, parce qu’une partie du coût est subventionnée. Résultat : on n’est pas correctement rémunérés. C’est un cercle vicieux », alerte Benoît Grelier. « Le consommateur paie moins, car le coût est reporté sur l’argent public. Mais nous, on n’est pas rémunérés à la hauteur de notre travail. »

Pour les agriculteurs c’est un véritable effet domino : matériel agricole vendu plus cher dès lors qu’il est subventionné, lourdeur administrative, inégalités structurelles. Un céréalier peut tirer 30 % de son chiffre d’affaires de la PAC, contre à peine 2 000 ou 3 000 € pour un petit viticulteur comme Benoît Grelier. « Aujourd’hui, on ne peut pas faire un bon vin rouge en bouteille vendu à moins de 10 euros. Nous, on est à douze euros pour le rouge, huit pour le rosé. Ce n’est pas cher vu les conditions actuelles .»

Un dossier d’enquête par Alyssa Appino, Alix Villeroy, Yohan Dos santos Fernandes, Clément Haritzhandiet, David Sani, Maël Brehonnet.