Connaissez-vous le Cneser, le Centre national de l’enseignement supérieur et de la recherche ? Probablement pas. Il faut dire que cette juridiction administrative spécialisée n’a pas pignon sur rue. Et pourtant, elle est chargée de statuer en appel sur toutes les sanctions prononcées par les universités, sur le corps enseignant. Selon ses détracteurs, elle fait preuve d’une indulgence problématique. Enquête.

Un jugement qui questionne. 2022, Université de Lyon-II. Jacques Gerstenkorn est accusé de harcèlement sexuel sur une étudiante. Le conseil disciplinaire de l’université le condamne à une interdiction d’exercer d’un an avec suspension de son salaire. Mais le professeur de cinéma décide de faire appel. Il s’adresse alors au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser), la juridiction administrative chargée de traiter les appels du corps enseignant.

Coup de tonnerre : Gerstenkorn se voit relaxé. Mais l’université ne lâche pas le morceau : elle forme un recours auprès du Conseil d’État, qui considère que l’instance d’appel a mal jugé en droit. Renvoi de l’affaire vers le Cneser. Mais relaxe encore confirmée, comme le révèlent nos confrères de Médiacités Lyon. « Il n’existe aucun élément probant permettant de retenir la culpabilité », déclare l’instance.

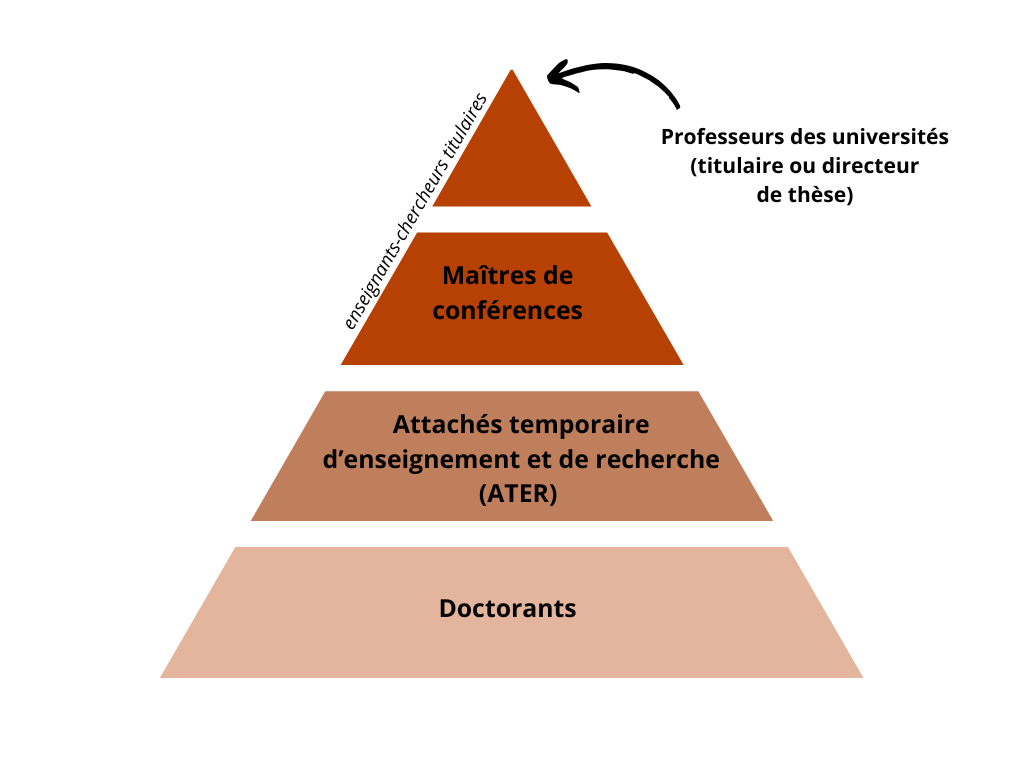

Reprenons. Les sections disciplinaires rendent des décisions en première instance. Il arrive que les personnes déférées, ou que les universités où les faits se sont déroulés, fassent appel. L’affaire est alors rejugée par le Cneser, une instance centralisé à Paris et dont la section disciplinaire est composée, depuis 2023, exclusivement de membres du corps enseignant. Juger les pairs par les pairs. N’y a-t-il pas un risque de partialité ? Surtout qu’entre 2008 et 2022, sur 290 affaires de violences (physiques, morales, sexistes et sexuelles, discriminatoires) jugées par le Cneser, 36 % concernaient des membres du corps professoral.

Hiérarchie des statuts au sein du corps professoral

Un peu de contexte

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons enquêté sur une base de 1 270 décisions rendues en appel par le Cneser, entre 2008 et 2022, à partir de la base de données produite par AEF info et disponible en accès libre sur data.gouv. Parmi celles-ci, nous avons travaillé sur les 451 qui concernent des faits de violence, et nous avons analysé les sanctions prononcées par le Cneser en fonction du profil des personnes concernées.

| Les faits retenus sont les suivants : « violence physique ou verbale, injures, agressions, menaces » « harcèlement moral », « actes ou propos discriminatoires » (antisémites, racistes, homophobes, handiphobes), « violences sexistes et sexuelles », « manquements aux obligations professionnelles, fautes administratives, irrégularités », « comportements d’usagers irrespectueux, perturbateurs ou inappropriés, insubordination ». |

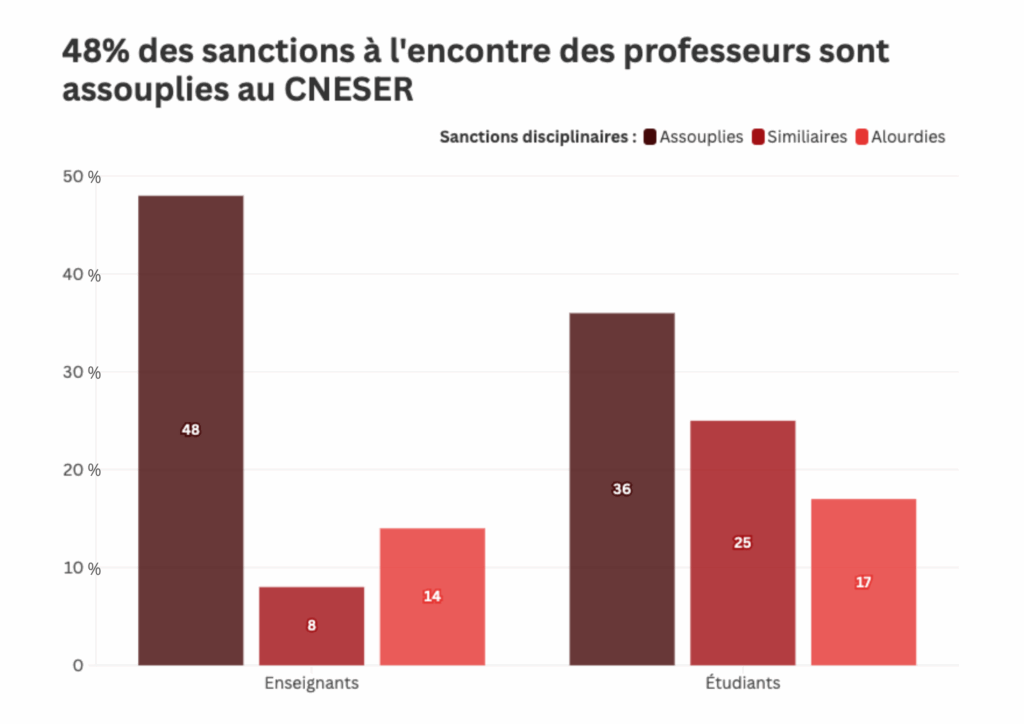

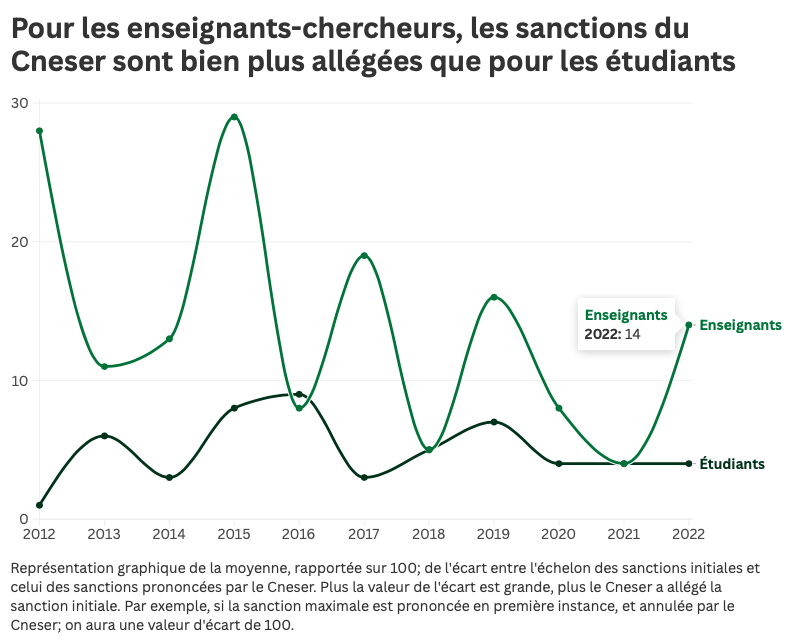

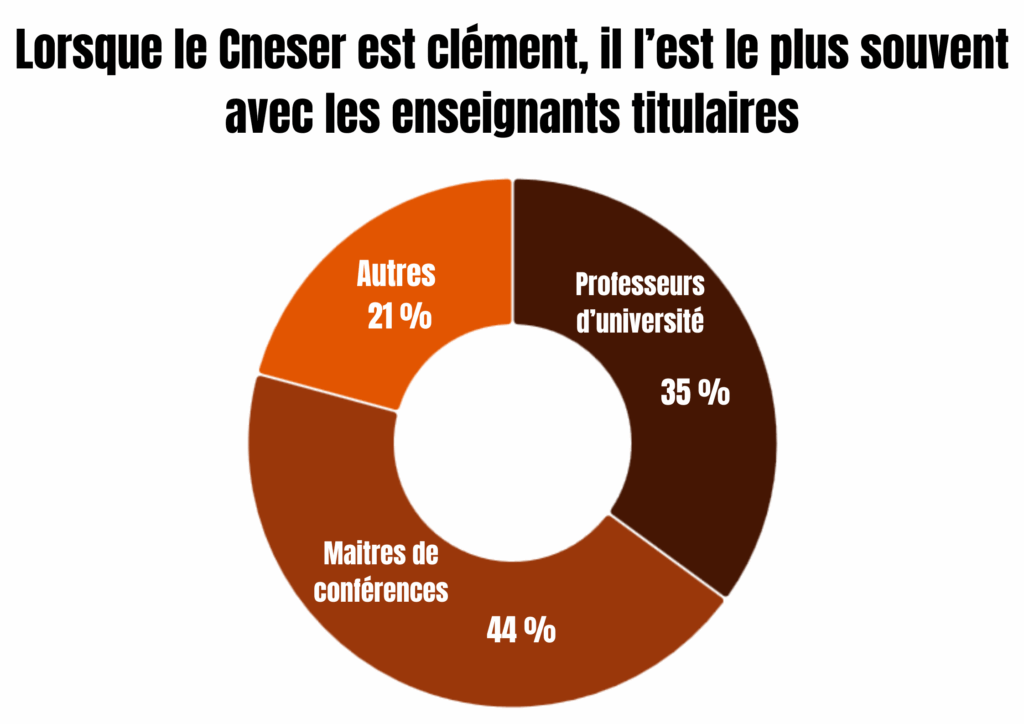

Les données le montrent : lorsque le Cneser se prononce sur des faits similaires, la décision rendue allège la sanction décidée en section disciplinaire pour 266 dossiers, soit près de 59 % des 451 affaires qui nous intéressent. Parmi lesdits dossiers, 48 % concernent des membres du corps enseignant. Cette proportion semble confirmer la « clémence » du Cneser à l’égard du corps enseignant que mentionnait une dépêche d’AEF Info.

Des sanctions disciplinaires assouplies en appel

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives. Le 6 avril 2022, le Conseil d’État rappelle dans un arrêt, que, si la personne déférée devant le Cneser fait appel, la sanction rendue ne pourra qu’être revue à la baisse, ou maintenue. À l’inverse, si l’université où les faits reprochés se sont déroulés fait appel de la sanction sans que le déféré ne le fasse, la sanction pourra être augmentée. Il est donc logique que plusieurs sanctions émises en appel soient moins lourdes que celles rendues lors des commissions disciplinaires, puisque l’écrasante majorité des appels sont interjetés par les personnes déférées.

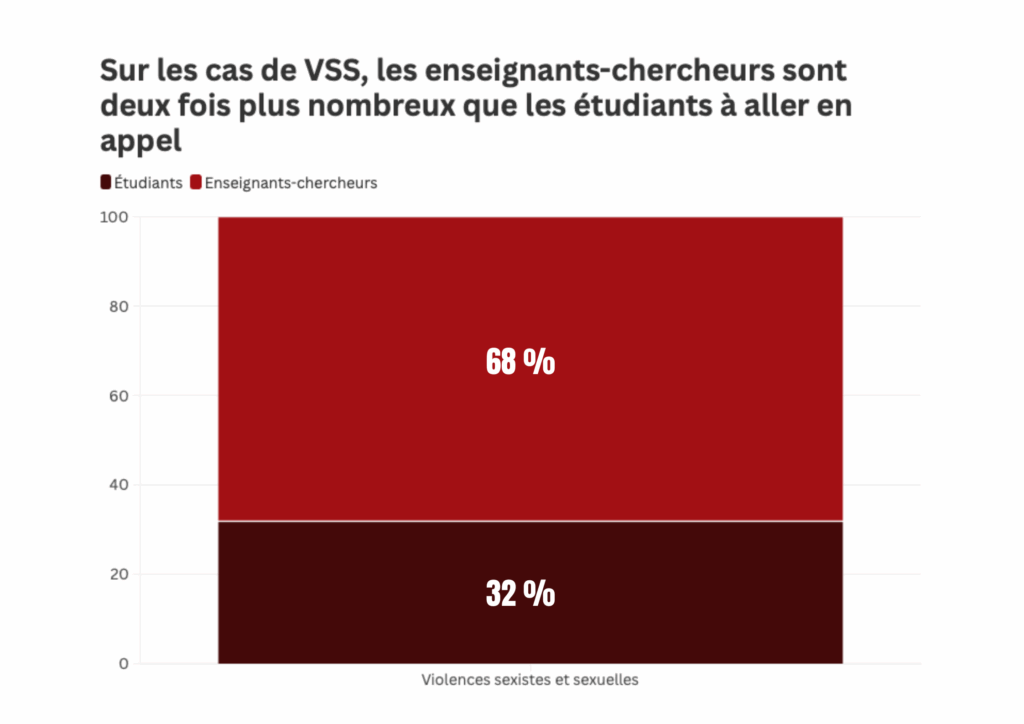

Pour autant, en comparant la proportion de décisions plus indulgentes du Cneser vis-à-vis du corps enseignant mais aussi du corps étudiant, on observe une sous-représentation de ce dernier. En d’autres termes, les étudiants, pourtant plus nombreux à faire appel, obtiennent moins souvent une réduction de sanction que les enseignants, notamment les enseignants-chercheurs.

Comment expliquer cette disparité ?

Une sous-représentation des étudiants dans les sections disciplinaires

Jetons un œil sur la composition de la section disciplinaire de le Cneser, qui statue en appel. Dans le Code de l’éducation, on peut lire que, jusqu’en 2023, la section comptait vingt-huit membres, dont vingt enseignants-chercheurs (professeurs des universités, maîtres de conférence et assimilés), pour huit représentants du corps étudiant. Les étudiants — les usagers, comme on dit dans le jargon administratif — qui font appel devant le Cneser sont donc jugés majoritairement par des enseignants ; contrairement aux sections disciplinaires usagers, chargées de statuer en première instance, dont la moitié des membres sont des étudiants.

À l’inverse, les enseignants qui font appel devant le Cneser se retrouvent devant une instance principalement constituée de leurs pairs. À plus forte raison depuis la réforme de 2023, date à partir laquelle plus aucun étudiant ne siège dans la section disciplinaire de deuxième instance.

Le tribunal administratif en appel pour les étudiants

La même réforme empêche les usagers de faire appel devant le Cneser, pour des raisons « d’engorgement de l’instance », précise Christophe Bonnet, secrétaire national à la CFDT éducation formation recherches publiques, et ancien élu du Cneser de 2015 à 2023. Les étudiants sont désormais priés de porter leur affaire devant le tribunal administratif, s’ils désirent contester la sanction rendue au conseil disciplinaire. Un changement qui, selon un avocat que nous avons interrogé, ne joue pas en faveur des étudiants.

« Le Cneser est une émanation de l’enseignement supérieur alors que le Tribunal administratif (TA) , c’est la justice, elle est par principe indépendante. Les sanctions pourront de fait être plus sévères au TA que si les étudiants étaient jugés par leur pairs », explique-t-elle. Les juges du tribunal administratif sont en effet des professionnels du droit, tandis que les conseillers du Cneser qui siègent en section disciplinaire ne disposent que d’une formation juridique sommaire, cela peut aussi expliquer ce phénomène.

« La formation des juges était assez légère, témoigne Christophe Bonnet. Mais elle a été renforcée avec la réforme [de 2023, ndlr], les membres de la section disciplinaires doivent aussi suivre quelques jours de formation juridique. » Un ancien conseiller d’État assure également la présidence du Cneser depuis cette date.

Par ailleurs dans le cas d’étudiants, la position au sein des établissements d’enseignement est différentes des enseignants titulaires, fonctionnaires, qui ne peuvent pas être destitués si facilement.

Enseignants-chercheurs : un statut bouclier ?

« L’enseignant-chercheur, c’est le mastodonte, confie un ancien personnel de l’université, proche de la présidence. Il a tous les droits, et n’importe qui travaillant au sein de l’université le sait. C’est celui à qui tu dois tout le respect, il est surprotégé. » Proche de la présidence d’une université française, il a été témoin à plusieurs reprises du « collier d’immunité » dont bénéficiaient les enseignants-chercheurs. Enquêtes administratives à peine commencées, preuves non prises en compte, une volonté de ne pas établir la matérialité des faits pour sanctionner le professeur… « Quand j’étais à l’université, je n’ai jamais vu un enseignant-chercheur poursuivi, explique-t-il. À l’époque, il régnait une forme d’omerta. Les sanctions étaient rares, et lorsqu’elles étaient prises, c’était vraiment exceptionnel, sur des cas graves et médiatiques. »

Un rapport du Défenseur des droits publié en avril 2024 souligne également que les signalements internes aboutissent rarement à une procédure, à plus forte raison quand les victimes sont des étudiants. Et, lorsqu’une affaire parvient malgré tout à remonter, un plafond de verre subsiste : celui de l’appel devant le Cneser. Pour Nathalie Dompnier, ex-présidente de l’Université Lyon-II, les enseignants-chercheurs sanctionnés en première instance bénéficient en appel du fort « corporatisme » universitaire. Elle précise : « Ce sont des enseignants-chercheurs qui jugent d’autres enseignants-chercheurs. À Lyon II, le Cneser a baclé le traitement de certains dossiers, tout en adoptant un a priori favorable aux enseignants-chercheurs contestant leurs sanctions. On observe souvent un réel décalage entre la position du Cneser et celle des établissements. »

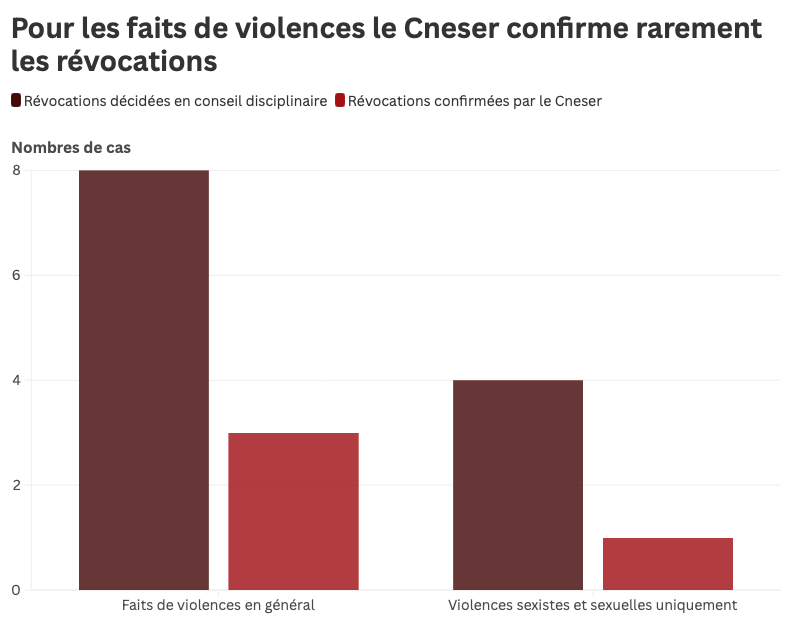

Pas la révocation, quand même !

De nombreuses affaires illustrent cette indulgence en appel, parfois relayées dans la presse. Ainsi, en 2022, un maître de conférence de l’Université de Bordeaux passe en section disciplinaire pour une affaire de harcèlement moral aussi bien sur ses collègues que ces étudiants. Au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est révoqué, mais fait appel. Le Cneser allège alors sa peine en lui interdisant d’exercer toutes fonctions d’enseignement à l’Université de Bordeaux pour une durée de dix-huit mois, assortie de la privation de la moitié du traitement.

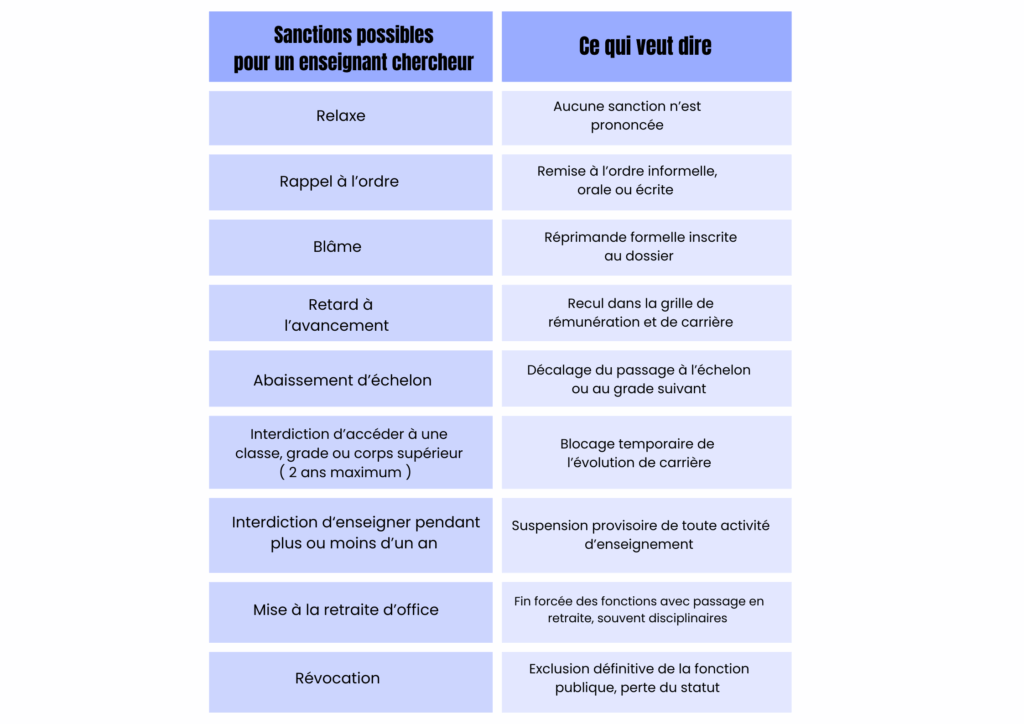

La révocation constitue la plus grave des sanctions disciplinaires encourues par un enseignant-chercheur (voir infographie), car elle implique la perte du statut de fonctionnaire. Elle n’est appliquée qu’en de très rares cas — sur les 161 dossiers d’enseignants présentés en appel entre 2008 et 2022, elle n’est prononcée que 7 fois en première instance. C’est pourtant cette sanction que les victimes et les syndicats étudiants ou ceux qui les soutiennent demandent le plus souvent.

Un schéma de VSS qui reproduit les rapports hiérarchiques

L’affaire a fait grand bruit à Strasbourg. En 2023, un Maître de conférences de l’Université est accusé de harcèlement sexuel et moral par plusieurs étudiantes. « C’était mon rêve, notamment la préhistoire », raconte Léa, 19 ans, au journaliste de Rue89 venu recueillir son témoignage. En première année d’histoire de l’art à l’Université de Strasbourg, Léa est victime des agissements d’un maître de conférences très réputé dans le domaine de l’archéologie. L’enseignant instaure peu à peu un climat de malaise, qui perdure jusqu’à l’agression sexuelle – des faits qu’il nie. Léa ne sera pas la seule à dénoncer ces agissements.

Le maître de conférences, en poste à l’université depuis 2009, date jusqu’à laquelle remontent les premiers faits rapportés de harcèlement est difficilement amovible. En août 2022, la section disciplinaire de l’université lui interdit d’enseigner pendant trois ans. Mais le Cneser, saisi, annule la décision pour « vice de forme », le réhabilite et enjoint même l’université à lui verser des dommages et intérêts. Le maître de conférences, par ailleurs poursuivi au pénal pour « viol aggravé et agression sexuelle par personne ayant autorité » est réintégré et fait sa rentrée en septembre, parmi ses victimes. L’université fait un recours devant le Conseil d’État et propose, en attendant, à ses étudiants de suivre ses cours à distance.

Le corps enseignant surreprésenté dans les appels pour VSS

Au-delà des cas médiatisés, les professeurs d’université et maîtres de conférences sont effectivement très présents dans la base de données des décisions du Cneser concernant les VSS. Ces titulaires, placés tout en haut de la chaîne universitaire, bénéficient donc du statut particulier de fonctionnaire. Un précieux sésame qui, en plus du prestige associé à leur fonction, leur garantit une quasi inamovibilité. Au sein de l’université, ils occupent une position de pouvoir difficilement contestable, tant par leur statut que par leur aura.

Entre 2009 et 2022, 91 décisions du Cneser sur 1269 portent sur des faits de VSS. Dans 68 % des cas (soit 62 dossiers), elles concernent le personnel enseignant. 62, ça peut sembler peu représentatif, mais il faut le mettre en perspective du décompte total des dossiers de déférés enseignants et déférés étudiants. On dénombre au total 28 décisions impliquant des professeurs d’université, suivis des maîtres de conférences, qui représentent près de 21 décisions. Les 13 autres concernent le reste du corps professoral.

Les enseignants-chercheurs sont donc les plus nombreux à se présenter devant le Cneser pour des affaires de VSS. En outre, dans 29 cas (près de la moitié), la deuxième instance assouplit la sanction. En rentrant plus encore dans le détail, on observe d’ailleurs que les maîtres de conférence et les professeurs d’université jouissent d’une réduction de sanction supérieure à celle des professeurs agrégés associés, qui n’ont pas le même statut.

Et les victimes ?

« Lorsque le corps professoral commet des actes de violences sexuelles, sexistes ou de harcèlement, il s’attaque toujours à celles et ceux qui sont en bas de l’échelle – que ce soit au sein du corps enseignant, comme les doctorants, ou à l’extérieur, comme les étudiants », précise un ancien personnel d’université habitué de ces dossiers.

AEF info dresse le même constat dans une dépêche publiée en 2023, basée sur les données du Cneser. Les journalistes y établissent un profil type des victimes d’enseignants-chercheurs : 80 % sont des femmes, situées plus bas dans la hiérarchie universitaire.

Ainsi, 67 % des cas concernent des étudiants, en majorité des femmes (30 sur 39 dossiers). Du côté du personnel universitaire, ce sont surtout les doctorantes qui sont en première ligne : elles représentent 15 % des victimes, toutes des femmes. À cela s’ajoutent 15 % de victimes issues d’autres catégories d’enseignants ou d’agents de l’université – là encore, toutes de sexe féminin.

Même si les données tirées des décisions du Cneser en matière de VSS ne peuvent pas donner une idée générale du problème les dossiers ne représentant que les procédures menées jusqu’en appel, elles permettent de dégager certaines tendances.

Pour les doctorants, leur statut à cheval entre élève et personnel les place dans une position de vulnérabilité. Manon Moret, membre du bureau national de l’UNEF en charge de la gestion des VSS : « Pour les doctorants, les problèmes sont particulièrement marqués, que ce soit du harcèlement sexuel ou du racisme. Ils sont à la fois étudiants et enseignants, et la position de directeur de thèse engendre une relation de domination beaucoup plus forte que celle qu’on retrouve en licence ou en master. Il y a de nombreux problèmes de VSS dans le milieu de la recherche. »

Or la difficulté d’initier des procédures et d’obtenir pour les auteurs une sanction qui tienne jusqu’en appel peut décourager les signalements.

Le mot de la fin revient à notre source proche de l’université Bordeaux Montaigne. Pour elle, les sanctions administratives sont loin d’être efficaces : « Je conseille toujours d’aller devant les instances judiciaires plutôt qu’administratives. »

Michèle Piquet, Matthieu Gaillard, Louise Jouveshomme, Caméllia El-Atrassi, Mélanie Bourinet, Jean Rémond