Dans la région bordelaise, l’un des défis majeurs des installations sportives extérieures est la qualité de l’air. De nombreux terrains sont situés dans des zones où la pollution dépasse les seuils recommandés, et parfois règlementaires, exposant les sportif·ves à des risques pour leur santé. Etat des lieux.

Respirer en courant, c’est instinctif. Réfléchir à ce qu’on respire, beaucoup moins. Sur les terrains du FC Talence (Gironde) la pollution reste une notion abstraite. Pourtant, les joueur·euses évoluent à quelques mètres seulement de la rocade bordelaise, où des milliers de véhicules circulent chaque jour. L’air qu’ils et elles inhalent ? Une donnée largement mise de côté. « Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question », reconnaît Sumo Anderson, milieu offensif du club. Même réponse chez Floria Thebault, défenseuse arrivée cette année, qui avoue « ne jamais y avoir pensé. » La pollution reste une abstraction, même lorsqu’elle borde les cages. Seul Evandro Tavares, 21 ans et joueur depuis six ans au FC Talence, s’interroge : « J’y ai déjà pensé, ça peut nous polluer. » Une inquiétude très peu présente comme chez la plupart des citoyen·es : selon l’ARS Nouvelle-Aquitaine, un quart des habitant·es ne connaissent pas les consignes à suivre en cas de pollution. Et parmi celleux qui les citent, la moitié pensent uniquement aux personnes dites « fragiles »…

Et pourtant Evandro Tavares a bien raison de se poser des questions. D’après les relevés de l’ATMO, les trois terrains du stade de Thouars sont exposés à des niveaux notables de pollution, avec des concentrations de dioxyde d’azote (NO₂) variant selon l’endroit du terrain entre 15 et 25 µg/m³. On retrouve également des particules fines avec des taux oscillant entre 15 et 25 µg/m³ pour les PM10, et entre 10 et 15 µg/m³ pour les PM2,5. Cette exposition s’explique notamment par la proximité immédiate de la rocade bordelaise, située à moins de 200 mètres. Ce tronçon routier constitue une zone d’émissions particulièrement importante, dépassant les 60 µg/m³ de NO₂ en moyenne annuelle.

| Les polluants concernés par notre enquête Oxyde d’azote: Les oxydes d’azote désignent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO₂). En France, les émissions d’oxydes d’azote proviennent surtout du secteur des transports, et plus particulièrement des voitures et des camions roulant au diesel. Particules (PM10, PM2,5) : Les PM10 et PM2,5 sont des particules fines en suspension dans l’air. Leur nom indique leur taille : moins de 10 micromètres pour les PM10, moins de 2,5 micromètres pour les PM2,5. Invisibles à l’œil nu, elles proviennent principalement de la combustion (diesel, bois), de l’industrie, du trafic routier ou encore de l’agriculture. Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine |

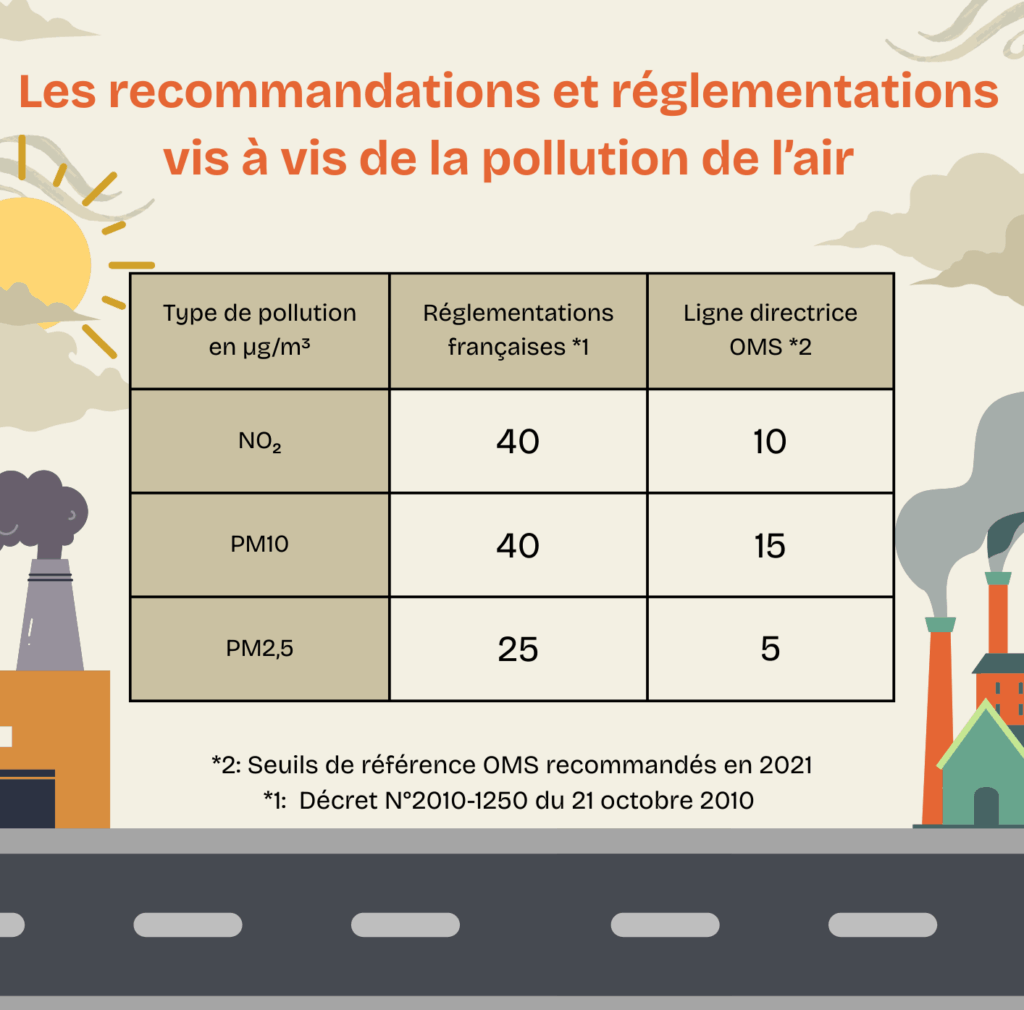

Seuils et réglementations

Mais est-ce grave docteur ? À partir de quels niveaux la pollution devient-elle préoccupante ? C’est tout l’enjeu des seuils fixés par les autorités sanitaires, qui permettent de situer les concentrations mesurées sur le terrain. Recommandations internationales, valeurs limites françaises : petit rappel des repères en vigueur.

Revenons au FC Talence. D’après les derniers seuils fixés par l’OMS en 2021, les concentrations relevées à Thouars dépassent nettement les niveaux recommandés. Pour autant, elles restent en deçà des valeurs réglementaires françaises.

| Effets de la pollution sur la santé : Derrière les données techniques, c’est bien une réalité sanitaire qui se dessine. Car la pollution de l’air ne se contente pas de noircir les capteurs : elle pénètre les bronches, encrasse les organismes, et alourdit les bilans de santé publique. La pollution de l’air constitue l’un des principaux enjeux sanitaires de notre époque. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle est responsable de près de 7 millions de décès prématurés chaque année, dont plus de 4 millions liés à la pollution de l’air ambiant. En 2013, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) l’a classée parmi les agents cancérigènes certains pour l’être humain. Les principales coupables : les particules fines, ces micro-substances invisibles émises par le trafic routier, l’industrie ou le chauffage domestique. « Les effets des particules fines sur la santé sont multiples : elles peuvent toucher le cœur, les poumons, le cerveau, mais aussi la reproduction », explique le docteur Fleur Delva, du Service Santé Travail Environnement du CHU de Bordeaux. Le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et l’ozone génèrent eux toux et difficultés respiratoires, avec un retentissement à long terme qui ne semble pas évident. « Ce que l’on observe dans ces deux cas, c’est que plus la dose augmente, plus le risque pour la santé s’accroît ». |

Bien loin des lignes directrices…

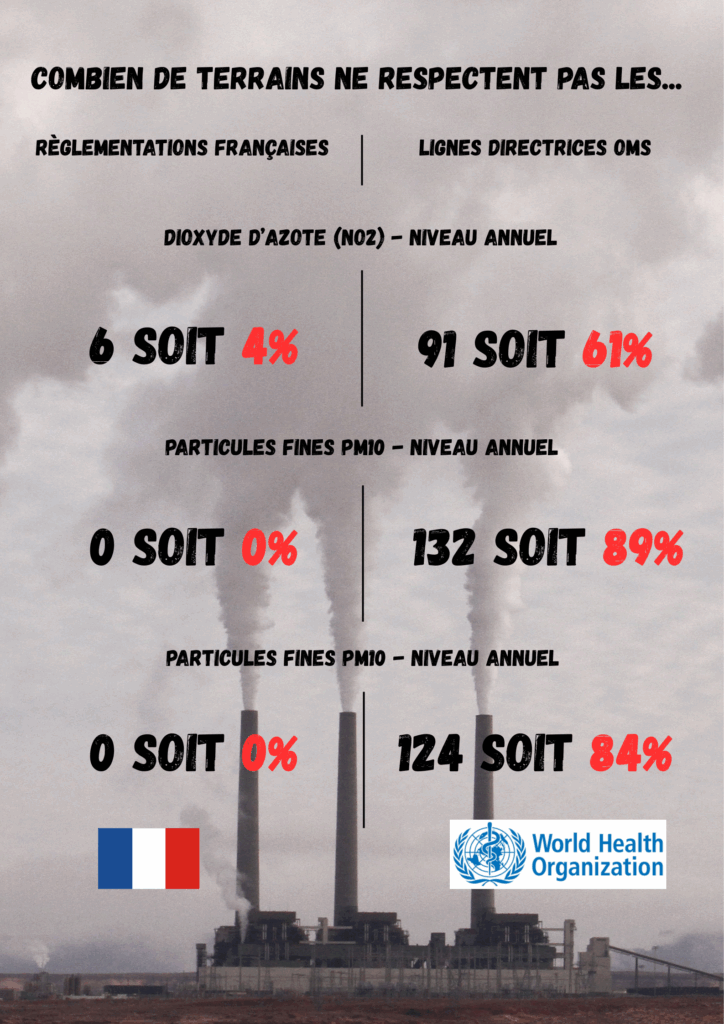

Le FC Talence et son stade seraient-ils les mauvais élèves de la classe ? Pas tant que cela. Le complexe de Thouars n’est pas un cas isolé dans la région bordelaise.

En définitive, la qualité de l’air des terrains de foot de notre zone se situent majoritairement dans les taux réglementaires français. Seuls six dépassent les taux de dioxyde d’azote annuels (Les trois terrains de la Plaine de jeux du Haut Verduc à Bègles; le terrain du complexe du Daugère à Bruges; le terrain du stade Wangermez de Villenave d’Ornon) et aucun pour les particules fines. Cependant, le risque pour la santé existe tout de même car énormément de terrains dépassent la ligne directrice de l’OMS…

Pour autant, la mesure de la pollution annuelle n’est parfois pas des plus précises. « Il faut enfin garder à l’esprit que les valeurs réglementaires sont des moyennes calculées sur une période donnée », rappelle Nathan Perrin, ingénieur en modélisation à l’ATMO Nouvelle-Aquitaine. Cela signifie qu’à l’échelle d’une journée, ou même d’une heure, des pics de pollution peuvent survenir ponctuellement, sans que les seuils annuels ne soient officiellement dépassés. Un air déclaré « conforme annuellement » peut donc, localement ou momentanément, être bien plus nocif qu’il n’y paraît. Les observatoires qui, à un instant T, ont les données, peuvent ainsi prendre des mesures pour protéger la population.

Une hyperventilation problématique

À l’inverse, si les effets de la pollution sont bien réels, ils s’inscrivent surtout dans la durée. Une exposition ponctuelle n’a pas les mêmes conséquences qu’une exposition répétée. « On ne pense pas qu’un seul épisode, sauf catastrophe, puisse provoquer un problème de santé. C’est vraiment l’accumulation dans le temps qui est en cause », souligne Fleur Delva. Nous pourrions alors dire qu’un ou deux entraînements par semaine dans une air avec des taux supérieurs aux recommandations de l’OMS, n’est pas forcément problématique.

Oui mais, car il y a souvent un mais, la pratique sportive a ses particularités. Si l’activité physique est bénéfique pour la santé, elle peut aussi accroître les risques en cas d’exposition à un air pollué. Lors d’un effort, la fréquence respiratoire et le volume d’air inhalé augmentent fortement, pouvant faire passer la ventilation de 5 litres par minute au repos à plus de 200 litres lors d’efforts intenses selon le docteur Laurent Chevalier sur La médecine du sport. Cette hyperventilation favorise l’absorption de polluants atmosphériques tels que le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre ou l’ozone, responsables de toux, de gênes respiratoires, et de troubles parfois durables bien que difficilement perceptibles. Dès 1983, Nicholson avait déjà observé chez des joggeur·euses courant 30 minutes dans Manhattan des concentrations de carboxyhémoglobine équivalentes à celles de sédentaires ayant fumé dix cigarettes peu auparavant (35).

Pourtant, malgré ces éléments inquiétants, les données scientifiques restent encore fragmentaires. Les recherches manquent pour comprendre pleinement les effets combinés de l’effort physique et de la pollution. « L’urgence est de comprendre les conséquences en fonction du type de polluants, des caractéristiques individuelles et des spécificités de l’activité physique – type, intensité, durée, récupération », explique Valérie Bougault, chercheuse spécialiste du sujet, dans un article datant du 27 août 2024 dans The Conversation.

« En bordure du bois de Thouars »

Quelle est alors le seuil de tolérance lors d’un entraînement de football ? Est-ce qu’une exposition durant une heure d’effort physique à ces données mesurées à Talence peut déjà avoir un impact sur les sportif·ves ? Sur les terrains, les joueur·euses sont unanimes : Ils et elles n’ont jamais ressenti la moindre gêne. Antoine Renon affirme ne jamais avoir eu de problème, tandis que Davy Debene, coach de l’équipe féminine et joggeur régulier dans la zone, déclare « ne jamais avoir ressenti quoi que ce soit.» Flora Thébault, défenseuse, souligne : « Je suis asthmatique et quand il y a beaucoup de pollen ou d’humidité, j’ai immédiatement du mal à respirer… Mais là, ça va.»

Le cadre verdoyant du stade, entouré par le bois de Thouars, est souvent cité par les joueur·euses comme l’explication à cette absence de symptômes perceptibles. C’est aussi l’élément avancé par Sophie Rondeau, adjointe à la transition écologique à Talence : « Les terrains sont en bordure du bois de Thouars qui est à l’intérieur d’une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).» Elle admet toutefois : « Je savais que le stade de Thouars n’était pas loin de la rocade, mais je n’avais même pas conscience qu’on était aussi près, on est à 50 mètres, même moins, je pense.»

Des études scientifiques confirment que les arbres jouent un rôle significatif dans la réduction de la pollution de l’air. Ils éliminent les polluants atmosphériques gazeux principalement par absorption à travers les stomates de leurs feuilles et captent également certains gaz sur la surface de la plante (David J. Nowak–Matilda Van Den Bosch). Cependant, une chose est certaine, sur les cartes de l’ATMO, la pollution de l’air n’est pas complètement arrêtée par cette “barrière naturelle”…

Adapter sa pratique

Selon le ministère de la Santé, les effets positifs de l’activité physique sur la santé restent largement supérieurs aux risques liés à la pollution. Néanmoins, l’inhalation d’air, et donc de polluant, étant plus importante pendant l’effort, les pouvoirs publics invitent tout de même à une vigilance renforcée, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Dans ce contexte, il est nécessaire d’adapter la pratique sportive et sensibiliser davantage à ces enjeux pour mieux concilier sport et santé pollué.

Alors que faire ? Même si l’on part du postulat que les arbres peuvent faire office de “défenseur” face à la pollution, tous les complexes ne peuvent pas en bénéficier. Alors, dès 2015, dans un Baromètre santé environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) de la Nouvelle-Aquitaine recommandait de limiter la pratique d’activités physiques et sportives en extérieur dans un environnement exposé à la pollution. Exposition annuelle – bien sûr – mais aussi lors des pics de pollution. L’ATMO conseille ainsi de privilégier la pratique sportive tôt le matin, avant l’intensification du trafic, ou le dimanche, quand l’activité industrielle et automobile est réduite. Problème, les horaires d’entraînement, souvent situés en fin d’après-midi, coïncident avec des pics de circulation automobile, moments durant lesquels la concentration en polluants atmosphériques est généralement plus élevée… Il est alors conseillé de se renseigner régulièrement sur les niveaux de pollution, de privilégier les terrains éloignés des axes de circulation, voire de réduire l’intensité des efforts lors de fortes chaleurs ou de smog.

Tetard Louis, Quellard Lucie, Zanotti Eva, Vaillot Thomas, Causse Edgar et Puisset–Ruccella Ana