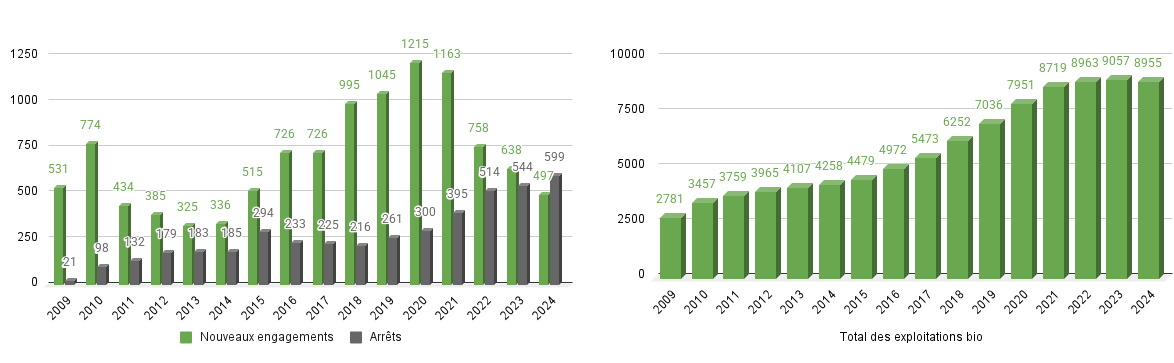

En 2024, pour la première fois depuis quinze ans, le secteur du bio en Gironde a recueilli moins d’adhésions que de sorties. Une évolution révélatrice des difficultés économiques du secteur.

Vous avez sûrement déjà aperçu, derrière votre bocal de sauce tomate ou au rayon primeur du supermarché, le label AB. Les deux lettres blanches, aux branches légèrement courbées et surmontées de deux feuilles sur fond vert, sont le signe d’une certification bien connue : celle de l’agriculture biologique. Ou bien, sa déclinaison européenne : une feuille composée de douze étoiles. Selon l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, le marché entourant ces petites vignettes vaut 12 milliards d’euros dans le pays. Et du côté des agriculteurs, des règles strictes à respecter : pas d’OGM, pas de produits chimiques de synthèse, respect du bien-être animal.

En Gironde, selon cette même agence, 8 955 agriculteurs ont souscrit en 2024 à cette labellisation : une légère baisse par rapport à 2023, où on en enregistrait 9 057. Et pour cause, elle représente des contraintes qui pèsent sur les petits agriculteurs, pris dans le jeu des labels devenus essentiels à une commercialisation pérenne. Ce genre de marques représente un investissement annuel pour les exploitants, qui doivent passer par l’un des organismes certificateurs (dont le plus connu est Ecocert) pour l’obtenir. Les producteurs doivent ensuite patienter deux à trois ans, selon le type d’exploitation, pour pouvoir étiqueter leurs marchandises avec le fameux petit carré vert. Tout en déboursant entre 400 et 1 000 euros chaque année. Un crédit d’impôt (jusqu’à 4 500 euros par an) aide à compenser une partie de ces coûts, mais ne suffit pas toujours à équilibrer les comptes.

Baisse des engagements, arrêts des projets… Le bio néo-aquitain en recul

Source : Bio Nouvelle-Aquitaine (©Yohan Dos santos Fernandes)

Le désenchantement du « tout bio »

Quand Damien Labiche a repris le château Tour Birol à Samonac, en 2019, les feux du bio étaient au vert. Mais après le Covid, découragé par un marché devenu moins porteur, il s’est « déconverti .» « Il y a un désintérêt complet du consommateur envers le bio, parce que ce sont surtout les citadins qui en consomment pour se donner bonne conscience », se désole-t-il. Un constat sévère, qui laisse cependant transparaître une réalité : la consommation de produits bio recule, notamment à cause de leur prix en moyenne 30 % plus cher que leurs alternatives conventionnelles. Après un plan sur cinq ans pour convertir la totalité de son exploitation, il dit maintenant devoir rembourser les 16 000 euros d’aides touchés sur la période.

Aujourd’hui, ses 28 hectares bio restants lui prennent chacun quatre heures à traiter, contre 20 minutes pour un hectare en conventionnel. « On a perdu au minimum 30% de rendement par an en bio. Avec les précipitations, les traitements bio sont moins efficaces que les phytosanitaires, qui coûtent moins cher. » Une expérience qui le laisse amer, surtout qu’il faut ajouter à la facture déjà salée un « investissement à perte » dans le matériel, avancé entièrement de sa poche.

Si les chiffres publiés en 2024 par l’Agence bio montrent pour la première fois un recul général de 54 000 hectares de bio en un an à l’échelle du pays, la viticulture reste en effet le secteur le plus touché par la déconversion. Après des années pluvieuses, le mildiou a ravagé les cultures et son traitement, sans produits phytosanitaires, reste difficile. Qui plus est, « les viticulteurs sont défavorisés, car il est difficile pour eux d’avoir une diversité de cultures », explique Olivier Jaunay, référent PAC à la Chambre d’agriculture de la Gironde. Des contraintes supplémentaires, sans rémunération plus juste, car les vins bios ne se vendent pas plus chers que les conventionnels.

Entre les labels et les producteurs, les négociants

À une quinzaine de kilomètres de là, dans la petite commune de Lapouyade, 545 habitants, le poêle réchauffe l’éco-maison de Delphine et Benoît Grelier. A la lisière de la forêt, l’habitation jouxte les quelques rangées de vignes du domaine Emile Grelier. Labellisé bio, le couple débourse chaque année 800 euros pour financer les contrôles. « Il faut labelliser chaque maillon de la chaîne : pour une partie de nos vins, on paie quatre fois l’Ecocert », explique Benoît. Et d’une pour la vigne, de deux pour la cave coopérative, de trois pour l’espace de stockage, et de quatre pour la structure négociante de Delphine, qui rachète les bouteilles pour la vente. « C’est contraignant, mais nécessaire souvent pour vendre aux négociants. »

Une prédominance des exploitations labellisées à l’échelle girondine

Source : ministère de l’Agriculture, Agence Bio (©Yohan Dos santos Fernandes)

Le négoce, c’est justement l’une des raisons d’existence de ces labels. On en retrouve d’autres, notamment dans le milieu viticole. La certification Haute Valeur Environnementale (HVE), par exemple, est une des plus répandues. Mais pour les agriculteurs, le problème revient au même : « gros investissement, beaucoup de paperasse, de temps, de salaires que l’on ne peut pas se permettre », soupire Nicolas Noailles, jeune vigneron à Teuillac. « Avec la crise importante que l’on est en train de vivre, on n’a plus les moyens de se permettre des labels qui ne vendent pas ou ne valorisent pas plus le vin. »

Pour son exploitation de cinquante hectares, la certification HVE lui a coûté 30 000 euros, en installations notamment, sur la promesse d’une revalorisation de ses vins qui n’a jamais eu lieu. Une « obligation pour la vente », selon lui.

Des solutions possibles ?

Chez les vignerons, l’hémorragie des déconversions est telle que des solutions ont récemment été étudiées, notamment la possibilité de prix d’orientation fixés pour les vins bios et HVE. Exposée en avril 2025 à la Commission européenne, la proposition des Vignerons coopérateurs met en avant la fixation d’un prix plus rémunérateur pour les vignerons labellisés en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Vallée du Rhône. Une première dans le genre, qui déroge au droit de la concurrence pour permettre aux négociants et producteurs de s’aligner sur un prix d’orientation, plafonné aux coûts de production + 20 %. Cet accord, censé garantir une forme de durabilité, a été élaboré en partenariat avec la Direction générale de la concurrence et la Direction générale Agriculture de la Commission, pour une possible validation en juillet 2025. Si la mesure est adoptée, elle pourrait être appliquée pendant deux ans, sur les millésimes 2025 et 2026, avec une possibilité de reconduction.

Une lumière au bout du tunnel pour les agriculteurs engagés, dont le risque de déconversion inquiétait déjà en 2022, alors que le ministre de l’Agriculture de l’époque, Marc Fesneau, alertait lors des Assises de l’agriculture et de l’alimentation biologique sur la fuite des agriculteurs du secteur bio.

Un dossier d’enquête par Alyssa Appino, Alix Villeroy, Yohan Dos santos Fernandes, Clément Haritzhandiet, David Sani, Maël Brehonnet.