Il est 17h15 : La rédaction fait le bilan de sa première journée. Nous avons bien avancé, mais nos journalistes sont frustrées : devons-nous nous rendre dans le Médoc, et cela malgré les deux heures de route, sans avoir la certitude de trouver un·e témoin, un·e médecin sur place, un·e acteur·ice de l’association et qu’ils et elles soient, par ailleurs, disponibles pour nous recevoir ? Si nous, en tant que journalistes, n’arrivons pas à joindre ces deux lieux à plusieurs reprises et par différents moyens (appel, SMS, mail), comment une femme qui souhaite recourir à une IVG réussirait à les joindre ? Pour comprendre nos interrogations, revenons à l’origine de notre enquête.

PRÉLUDE :

(dans nos cerveaux)

Gironde, Bordeaux.

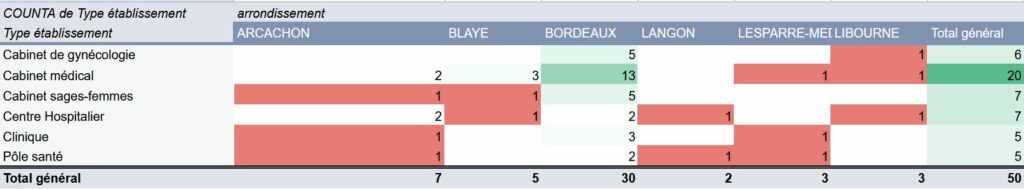

Nous décidons de mener une enquête sur l’accès, au sens large, à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en Gironde. Les membres de notre rédaction s’interrogent sur les disparités entre la ville et la campagne pour pratiquer une IVG dans le département. Avec une pré-enquête, un constat se dresse : par rapport à l’ensemble du département, Bordeaux et sa métropole concentrent l’essentiel des lieux où l’on peut pratiquer une IVG. En milieu rural, les femmes peuvent se retrouver en grande difficulté, notamment dans le Médoc. Dans cette zone, il n’existe qu’une seule clinique où deux gynécologues exercent. Une seule pratique l’IVG, et seulement jusqu’à 10 semaines. Selon la loi, l’IVG instrumentale (ou chirurgicale) peut être pratiquée jusqu’à 14 semaines de grossesse. Cela limite fortement l’accès à l’avortement dans cet arrondissement, affirme Marie-Pierre Ribéra, vice-présidente de l’association féministe du Médoc, ACV2F. Une fois le délai dépassé, les patientes doivent donc traverser le département pour pouvoir avorter. À Saint-émilion, il n’y a pas d’établissement.

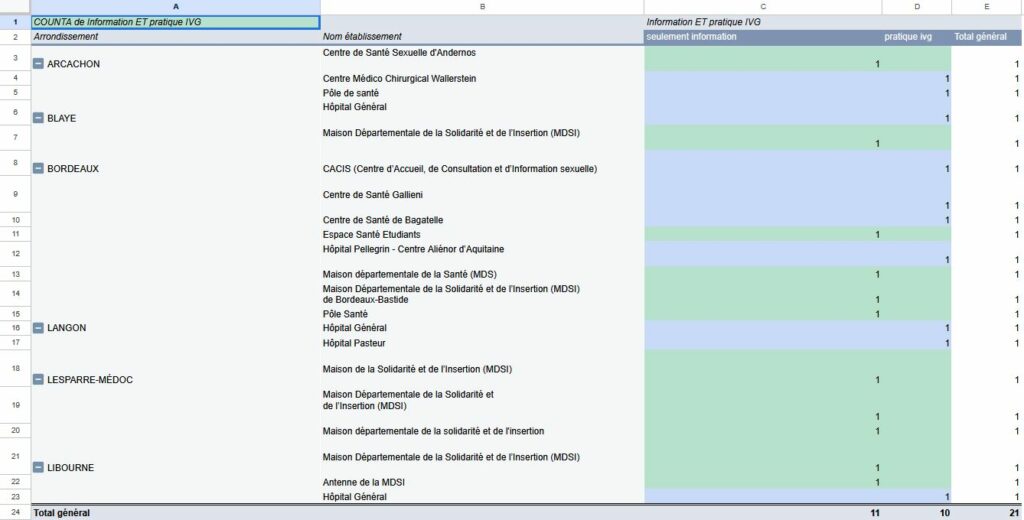

Un autre constat est visible. Il y a aussi une disparité de lieux qui fournissent de l’information sur l’IVG. Dans ce contexte, nous nous sommes alors demandé : y a-t-il des difficultés d’accès à l’information sur l’IVG qui s’ajoutent à des difficultés d’accès à la pratique de l’IVG dans les territoires ruraux de Gironde ?

Au-delà de la question de la distance, l’information est un enjeu plus particulier, d’où la question précédente. Pour avancer, il fallait définir ce que l’on entendait par « accès ». Et pour chaque sens donné à ce mot, formuler une hypothèse, comprendre comment les obstacles (physiques, sociaux, informationnels) se renforcent les uns les autres. Pour cela, il fallait croiser plusieurs terrains : géographique, médical, associatif, institutionnel. Créer un jeu de données. Vérifier. Appeler. Rassembler. Cartographier.

ACTE 1 — Le cas du Médoc

Scène 1 – Le Médoc, un désert ?

Premier jour de l’enquête. Silence total. De multiples tentatives.

Quatre appels et un SMS à l’Association Agir contre les violences faites aux femmes.

Quatre appels à la Clinique mutualiste de Lesparre.

Un appel au Centre du Médoc. Les appels dans le vide et la musique des standards résonnent dans notre rédaction. Aucune réponse de la part des structures médicales de l’arrondissement. Un silence inquiétant. Peut-être révélateur.

Alors une question se pose : comment accéder à l’IVG dans une zone où les appels restent sans réponse ? Que se serait-il passé si nous avions été une femme qui vit dans le Médoc et qui souhaite avorter en urgence ?

Scène 2 – Une réponse inattendue du Médoc

Enfin, une réponse. Conchita Cimbron, présidente de l’ACV2F, accepte de témoigner. Son récit confirme nos hypothèses concernant les inégalités d’accès à l’information sur l’IVG.

À cela s’ajoute une réalité plus dure : des médecins dissuasif·ves, voire opposé·es à l’avortement. Certains orientent mal les patientes. D’autres pratiquent l’objection de conscience (la possibilité pour un.e médecin de refuser de réaliser une IVG). L’intrigue avance, et l’interview nous fait découvrir une nouvelle piste : les mœurs et la culture locale influencent la manière dont les informations sont perçues et intégrées. Certaines femmes cumulent des freins psychologiques, sociaux et institutionnels. Elles peuvent aussi être victimes de violences physiques et médicales. (Par exemple, dans une de nos interviews, il nous a été raconté qu’une femme du Lot-et-Garonne, victime de violences, a été dissuadée par son médecin d’avorter.)

Ainsi se termine la première scène. Mais après de multiples appels, deux préoccupations demeurent :

Devons-nous nous rendre dans le Médoc, et ce malgré les deux heures de route, sans avoir la certitude de trouver un·e témoin, un·e médecin sur place, un·e acteur·ice de l’association et qu’ils et elles soient, par ailleurs, disponibles pour nous recevoir ?

ACTE 2 – LE MANQUE D’INFORMATION

Scène 1 – S’informer sur l’IVG à l’heure de ChatGPT

Pour évaluer l’accès à des informations sur l’IVG, un test est réalisé avec une intelligence artificielle.

Question posée : « Peux-tu me faire une liste des Plannings Familiaux en Gironde ? »

La réponse est fournie. Adresses. Horaires. Contacts. Détails sur les services proposés : IVG, contraception, IST…

Mais selon les jours, les résultats varient. Le lundi, la liste est désorganisée : mélange de CPEF et de permanences. Certains lieux sont difficiles à identifier comme OZAM, un réseau d’écoute et de thérapie. Le mardi, l’IA classe et distingue les structures, rend la carte plus lisible.

Scène 2 – Récupérer toutes les données nécessaires à notre enquête

Ensuite, il nous fallait récolter nous-mêmes les données sur les lieux où on peut avorter et ceux qui donnent un accès à des informations sur l’IVG. Pour se rapprocher au maximum de l’exhaustivité, nous avons procédé en quatre étapes :

- L’ARS a publié un rapport en 2019 qui répertorie, dans ses dernières pages, les établissements qui pratiquent l’IVG chirurgicale ainsi que les lieux d’information où se documenter sur l’IVG.

- La carte du Planning Familial 33 qui recense, de manière non exhaustive, les lieux où des professionnel·les de santé pratiquent les IVG (médicamenteuse et chirurgicale).

- Le site ivglesadresses.org qui recense les lieux où se faire prescrire une IVG médicamenteuse et les établissements qui pratiquent les IVG chirurgicales.

- Doctolib, avec la recherche suivante : IVG médicamenteuse → grande ville de chaque arrondissement, avec une zone de recherche large autour de cette unité.

La dernière étape a été la plus fastidieuse, car nous devions faire attention à ne pas créer de doublon avec les trois premières bases de données. Il nous a fallu apprendre et réapprendre les formules pour créer un tableau factuel. Les fonctions FILTER, SUBSTITUTE et IF ont été nos précieuses accompagnatrices à chaque étape de création du tableau.

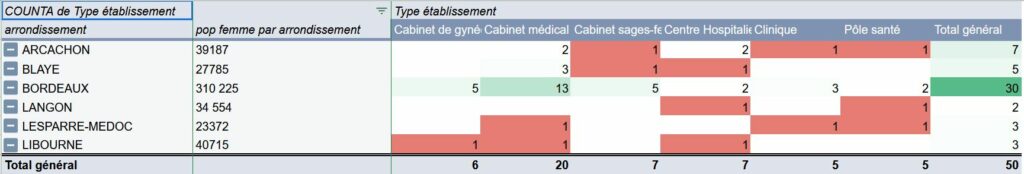

Nous avons également recoupé les données démographiques de la Gironde d’un tableau INSEE (arrondissement, code INSEE, commune, code postal, population, densité de population) pour les intégrer dans nos Google Sheets. L’objectif : avoir une idée du nombre de femmes présentes dans chaque arrondissement.

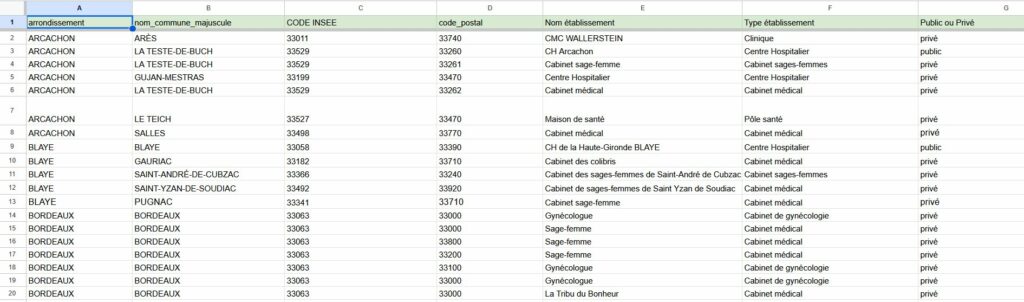

Le premier tableau concernait l’accès physique à l’IVG en Gironde. Nous avons défini nos colonnes par rapport aux éléments dont nous avions besoin : nom de l’établissement, type de structure, publique ou privée, adresse.

Les données les plus difficiles à récupérer ont été les détails sur le nombre de praticien·nes de l’IVG de chaque structure, et s’iels étaient gynécologues, sages-femmes ou médecins généralistes.

Notre but : remplir chaque cellule du tableau. Mais certaines informations étaient introuvables. Nous nous sommes lancées dans une campagne de fact-checking. Nous avons appelé chaque établissement. Les musiques d’attente des secrétariats ont envahi notre rédaction. Toutes ces informations, nous les avons intégrées une par une, ligne par ligne, colonne par colonne dans un tableur Google créé par notre fabuleuse référente data, Justine.

Ainsi, de dimanche à mercredi, nous avons recensé 50 lieux où il est possible de recevoir une IVG médicamenteuse et/ou chirurgicale, avec tous les détails cités précédemment. Un travail fastidieux, mais dont nous sommes ressorties fières.

Point positif : ce travail de vérification nous a aussi permis de caler deux interviews avec des sages-femmes, qui ont été précieuses pour l’avancement de notre enquête.

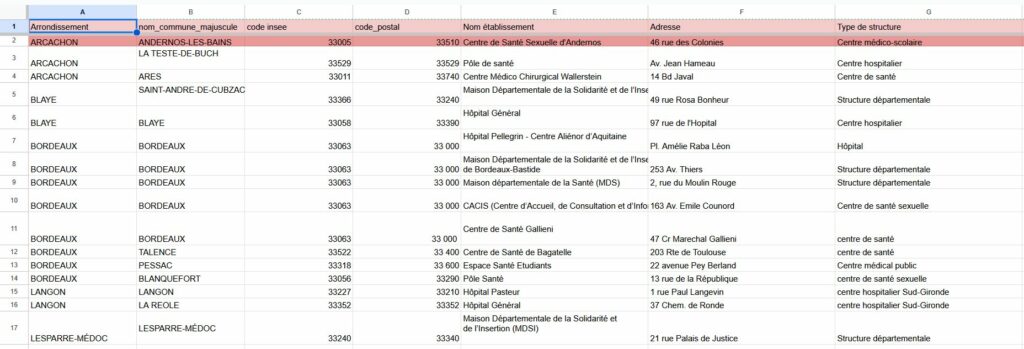

Le second tableau recense les endroits qui produisent une documentation sur l’IVG.

Pour ce tableau, nous avons procédé exactement de la même manière : base de données puis fact-checking en appelant chaque lieux un par un.

Une autre question s’est posée pendant notre travail de recherches : celle du recensement des médecins généralistes. Ils sont habilités à fournir une ordonnance pour une IVG médicamenteuse. Nous avons cependant décidé de ne pas les recenser, par manque de temps et de journalistes disponibles.

Scène 3 – Une information difficile à atteindre

Il faut maintenant parler aux institutions. Vérifier les chiffres. Obtenir des réponses. L’ARS est contactée. Mais le standard centralisé ne répond pas, ou ils nous redirigent vers des services injoignables. Autres contacts lancés :

- Le RPNA (Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine),

- La Maison du Département de la Promotion de la Santé,

- Le CHU de Bordeaux.

Une seule réponse : la Maison de la promotion de la santé explique, via une interlocutrice du Département, qu’il leur est impossible de nous répondre dans un délai si court. Même Annie Carraretto, du Planning Familial, n’a pas pu répondre à toutes les questions. Les chiffres ? Pas à jour. « C’est en cours. L’ARS commence à s’en occuper, après des demandes répétées du Planning. Jusqu’à présent, ce sont les militant·es qui vérifient si les médecins listés pratiquent toujours l’IVG. Mais cela ne permet pas d’identifier les nouveaux praticiens formés. »

ACTE 3 – LE PLANNING FAMILIAL : ENTRE DONNÉES ET TENSION

Scène 1 – Le réseau militant

Malgré tout, le Planning Familial partage ses méthodes de cartographie. (Sur leurs sites Ton plan à toi, nous avions une cartographie des lieux où l’on pouvait se faire prescrire ou pratiquer une IVG, mais nous ne savions pas d’où provenaient les données.)

Données issues de la Fédération, de professionnels de santé partenaires, du listing interne, complété par celui de l’ARS. Annie Carraretto nous informe : dès qu’un·e professionnel·le se forme à l’IVG médicamenteuse, iel est considéré comme « motivé ». La carte l’intègre. Elle inclut aussi désormais les sages-femmes et les pharmacien·nes. S’iels y figurent, c’est qu’iels s’engagent à une prise en charge bienveillante et inclusive.

Mais derrière cette organisation, un constat plus large apparaît. Les freins à l’IVG ne sont pas seulement logistiques, ils sont systémiques. La co-présidente du Planning Familial Gironde énumère : précarité, inégalités territoriales, patriarcat, manque de moyens pour les acteurs du terrain… Et parmi les points abordés, l’un d’entre eux a particulièrement retenu notre attention : le manque de formation à l’IVG. Certaines ont été supprimées du cursus de médecine (à lire dans nos articles).

Pour nous, il faut désormais appeler des sages-femmes pour nous éclairer sur le contenu de leurs formations et ses limites. Nous prenons contact.

Scène 2 – « Un problème de formation ? »

Deux sages-femmes, installées à La Teste-de-Buch (Gironde), acceptent de témoigner. Ce qu’elles nous disent ? Le cursus de maïeutique n’enseigne pas automatiquement la pratique de l’IVG. Nous comprenons qu’il n’y a pas de lien direct entre le statut de sage-femme et la pratique de l’IVG. Dans leur cabinet, l’une pratique, l’autre non. Pour des questions techniques, de manque de temps ou de choix personnel. Une seule sage-femme peut suffire par structure, selon le cabinet.

ACTE 4 — TOUT ÉCRIRE

Scène 1 – Raconter

Pour la narration, le choix a été fait d’écrire l’enquête sous forme de dossier. Un format pensé pour scinder les angles, distinguer les thématiques, organiser les données.

Rien ne pouvait être raconté d’un seul bloc. Il fallait faire apparaître, à travers les données : les écarts, les ruptures, les manques.

Une fois les données récoltées, nous avons réfléchi à ce que l’on voulait mettre le plus en avant. La première chose, qui a confirmé certaines hypothèses initiales : l’essentiel des moyens humains, matériels, médicaux pour recourir à l’IVG et obtenir des informations dessus se concentre sur Bordeaux et sa métropole. Pour que cela soit plus frappant, nous avons tenté de rendre ces disparités visibles. Il nous a fallu récupérer les coordonnées géographiques de chaque lieu répertorié grâce au site adresse.data/gouv.fr. Une étape simple, dont nous avons dû manuellement insérer la moitié des données. Un clic : Flourish s’ouvre. Nous avons fait deux tests :

- à partir d’une première carte récupérée en format .geojson sur OpenDataSoft, nous avons produit une première visualisation commune par commune, qui répertorie tous les endroits où l’on peut avorter (IVG médicamenteuse et instrumentale) en Gironde ;

- à partir d’une seconde carte récupérée sur le même site, nous avons opté pour une répartition par arrondissements.

Pour compléter cette seconde carte, nous avons recensé le nombre de femmes habitant dans chaque arrondissement de Gironde en 2021 grâce au site de l’INSEE ; pour représenter les densités les plus fortes, nous avons appliqué des couleurs plus foncées, et inversement. Cela nous a permis de faire émerger certaines tendances, notamment la concentration manifeste des moyens autour des grandes villes de chaque arrondissement.

À travers des tableaux croisés dynamiques, nous avons aussi cherché à :

- mettre en contraste la densité de population féminine avec la présence (ou l’absence) d’un établissement, ou d’un·e soignant·e pratiquant l’IVG :

- les mêmes informations, présentées différemment :

- mettre en exergue les lieux qui produisent uniquement de l’information sur l’IVG et ceux qui prescrivent et pratiquent l’IVG :

À travers ces croisements, nous espérions voir se dessiner des tendances, des fractures territoriales.

Lead : Dans le Médoc, l’accès à l’IVG est un parcours semé d’embûches. Conchita Cimbron, présidente de l’AVC2F, et Annie Carraretto, co-présidente du Planning Familial de Gironde, évoquent les difficultés rencontrées par les femmes de ce territoire. Avec une seule clinique pour une vaste zone, et des services limités, l’accès à l’IVG devient un défi quotidien. Les données de l’ARS soulignent le manque d’information et la nécessité d’un parcours de soins plus fluide.

Papier complémentaire : L’accès à l’information sur l’IVG est un point clé souligné par l’ARS. Selon leur rapport, il reste essentiel d’améliorer la fluidité du parcours de soins et l’accès à des informations précises et actualisées. Cependant, sur le terrain, les témoignages montrent que cet accès est encore limité, notamment dans les zones rurales. Les femmes se heurtent à un manque de ressources, de suivi personnalisé et parfois à des préjugés culturels. Les données de l’ARS révèlent également que les efforts pour améliorer l’information sont encore insuffisants.

Un débunkage : Briser les idées préconçues que nous avons nous-mêmes eues sur certains lieux ou certains faits.

Scène 2 – Ne pas pouvoir tout raconter

Les coulisses furent longues. Parfois fastidieuses. Mais toujours riches.

Et si tous les témoignages recueillis ne sont pas exhaustifs, ils ont pourtant fait remonter d’autres problématiques, vécues par les femmes dans leur parcours vers l’IVG. Des récits que nous n’avons pas intégrés dans l’enquête finale, par choix d’angles. Mais qu’il nous semble essentiel de faire exister ici, autrement. Hors du cadre, mais pas hors du réel.

À Bordeaux, par exemple, plusieurs femmes nous ont confié que les délais d’attente peuvent être longs et peser lourdement sur leur charge mentale. Lola a découvert sa grossesse après un test positif. Dans l’urgence, elle contacte une sage-femme… qui ne peut pas l’accompagner, faute de formation. Elle est redirigée vers un autre service, mais là encore : complications.

« On m’a dit qu’il fallait d’abord faire une échographie. Ensuite, j’ai dû chercher un médecin qui pratiquait l’IVG. Ce n’était pas mon médecin traitant. J’ai dû appeler plusieurs spécialistes, aller de l’un à l’autre. C’était un vrai ping-pong administratif. »

Lola décrit un accès à l’information fragmenté, confus.

« Même en habitant en centre-ville, j’ai eu du mal à savoir où aller. Ça a duré plusieurs semaines. »

Le témoignage de Pauline* révèle une autre forme de violence, plus insidieuse. Elle avait pris rendez-vous pour une IVG. Mais la professionnelle de santé qu’elle rencontre ce jour-là n’a pas compris ou mal lu le motif de sa venue. Elle lui fait passer une échographie.

« La dame ne semblait pas savoir que j’étais là pour une IVG. Elle m’a parlé de l’arrivée du bébé… d’un bébé qui ne naîtrait jamais. J’ai fait le choix de ne pas écouter, pour ne pas que ça m’atteigne. Je ne pense pas qu’elle ait voulu mal faire. Mais c’était étrange. Et dur. D’autant plus que j’étais entourée de femmes enceintes, de bébés en bas âge. Ce décalage-là, il laisse une trace. »

Les coulisses de cette pièce n’aurait pas pu être dévoilé sans :

- Agence régionale de Santé Nouvelle Aquitaine

- ivglesadresses.org

- Le Planning familial et les données recueillies par nos journalistes via Doctolib

- Insee (pour ses données géographiques et démographiques )

- Ined : pour ses chiffres sur l’ IVG en France

- Annie Carraretto, co-présidente du Planning Familial 33

- Les sages-femmes du cabinet La Teste-de-Buche : Léa Galinier, Clémentine Dumont

- La présidente de l’association Agir contre les violences faites aux femmes : Conchita Cimbron

- Une sage-femme du sud-Gironde

- Une sage-femme du cabinet de sages-femmes de Léognan : Catherine Rouat

- Les femmes qui ont témoigné sur leur recours à l’IVG : Lola et Pauline*

- Dr Marianne Fontanges-Darriet

- Nos journalistes : Haby-Gaëlle Dembélé, Sofia Goudjil, Loretta Legrand, Élise Raimbaux, Sarah Rodriguez, Justine Rouillard

*Prénom modifié pour raison d’anonymat.